星降る宙のダンデリオン NOVEL本編 前編

星降る宙のダンデリオン

作:storchP

2DCG:風 45ページ分

3DCG:yocky 35ページ分

※2DC、3DCGは製品版では1ページフルに使った高解像度で表示されます。

製品版ページ数194ページ(カラー)

集録コミック36ページ

プロローグ

西暦2290年、一つの戦争が終結した。

地球人を主軸とする銀河連邦と異星人種ボスコニアンの戦争は銀河連邦宇宙軍・U.G.S.F.の勝利に終わり、ボスコニアンは母星を失い、世代宇宙船ボスコベースで宇宙を漂流する難民となった。

それから200年後、困窮したボスコニアンの一派は銀河連邦と停戦条約を結び、新たな母星ダンデリオンIIIを割譲され銀河連邦構成国・ボスコニア共和国を建国。

それから400年の間にボスコニア共和国の構成人種は純血のボスコニアンよりも地球人とボスコニアンの混血四世、混血五世が圧倒的多数を占め、地球人との同化を果たした。

前後して、地球人の軍門に下る事を良しとしなかった他のボスコニアン諸族も世代宇宙船での生活が限界に達し、ボスコニア共和国への移民を始める。

こうしてボスコニア共和国には地球人・ボスコニアンと地球人の混血五世・純血のボスコニアンの3種族が同居する状態となった。

表向き、ボスコニア共和国は純血のボスコニアンを同胞として受け入れて来たものの、遺伝子操作によって性別を失った「彼女達」は地球とほぼ同化しているボスコニア共和国で生活の糧を得るのは困難であり、安い労働力としてその身を買い叩かれ、不満を募らせつつあった。

そして西暦2988年、惑星ダンデリオンIIIのUGSF士官学校で航宙機パイロットの訓練課程を終え、夕刻に行われる卒業式を前に、公園でひとときの休息を取る少年が居た。

地球人の戦災孤児、カケル・ルナーサ・ダヴェンポートである。

彼が一人のボスコニアンと出会った時、物語は動き出す……

物語の始まり

吸い込まれるほどに青く、そしてまぶしい快晴は、銀河連邦内の地球型惑星でもそう滅多に見られる物ではない。

銀河連邦構成国、ボスコニア共和国首星ダンデリオンⅢ、中央都市ネオ・ヒビヤは地球の四季で言う所の春を迎え、道行く市民達は既に半袖姿であった。

やや強い日差しと海からの潮の香りがまざった風は、熱のこもった肌を心地よく涼ませ、自然と人の心を弾ませる。

郊外に位置する市民公園の広場では明るいパステルカラーのカットソーとショートパンツ姿の子供達がボールを投げたり、自転車の練習をしながら笑い声をあげ、すぐそばではその親達が談笑していた。

西暦2988年、地球発祥の人類……いわゆる銀河人達によって銀河連邦が創設され8世紀程経った今、連邦は幾つかの外宇宙種族との紛争と講和を幾度も経験しているが、連邦加入国の惑星は概ね平和であり、こうした風景もそう珍しい物ではない。

4世紀前、銀河人と激しい紛争を繰り返した外宇宙種族、ボスコニアンの一部勢力が連邦との和平交渉に応じ、連邦構成国となってから、この星は銀河人とボスコニアンの通商窓口として平和と成長を謳歌していたが、この和平交渉への道は多難に満ちた物だった。

ボスコニアンはかつて、惑星ボスコニアを首星としながらも、その多くは外宇宙の資源を求めて世代型宇宙船としての機能を有する機動要塞で銀河系各地を回遊する、宇宙における騎馬民族的な存在だった。

外見こそ銀河人類に類似する一方で、世代型宇宙船という閉鎖環境に特化する形で遺伝子改造を繰り返した結果、強い闘争本能と強靭な肉体を有する物の、原則としてクローニング……所謂人工培養によってのみ繁殖する為、女性のように見える外見からも生殖能力は失われて久しい。

元々の領土を有する銀河系の諸勢力とボスコニアンの回遊ルートはしばしば競合し、その度にボスコニアンは一切の交渉に応じず、一方的な武力行使によってその勢力を排除、資源はもとよりその勢力の持つ技術や知識も奪取した。

その極めて強い闘争本能から無慈悲な宇宙海賊、或いは狂戦士と銀河人からは揶揄された。

2182年の第一次接触と紛争から2489年の和平交渉締結に至るまで、大規模な物だけでも4度の紛争が発生し、その度にボスコニアンは銀河連邦領の惑星を焼き払い、一方、U.G.S.F.はボスコニアン達の軍事基地でもあり、帰るべき家でもあった世代型宇宙船、ボスコベースを両手でも数え切れないほど破壊し、両者の間では泥沼の戦争が繰り広げられた。

総力戦の末、2290年にはボスコニアン首星ボスコニアはU.G.S.F.のオペレーション・ファイナルブラスターによって崩壊、2459年にはボスコニアン諸国の戦力は再集結を果たすも、銀河連邦宇宙軍=U.G.S.F.による外敵一斉排除作戦……オペレーション・スターイクシオンによってその戦力の大半を消失、もはやボスコニアンは元々の生存戦略を見直さざるを得ない状況に陥り、2489年には和平交渉のテーブルに付く事を選び、銀河連邦構成国、ボスコニア共和国を建国し大半のボスコニアンがその国民となり、地球人種との共存を選んだのだった。

そして今……一度は和平交渉を受け入れなかった他の汎ボスコニアン所属についてもボスコニア共和国が仲介する形でこの惑星において和平交渉或いはボスコニア共和国への移民は継続中であり、この星の賑わいは連邦構成国の中でも郡を抜いている。

◆

そんな平和なムードとは無縁なように、広場の端では二人の少年が芝生に腰を下ろし、子供達を眺めていた。

一人はコバルトブルーに外ハネのショートヘア、パープルの瞳でやや冷たそうな雰囲気を漂わせながらも、小柄な体格と幼い顔立ちから愛らしさを感じる地球人種の少年だ。

もう一人はキタキツネを思わせる鋭いノーズに、デルタ状の耳を持ち、体を銀色の毛で覆っている外宇宙種族、ケプラー人の少年だった。

右の耳にはプラチナ色の細いリングがピアスの様に通されており、それが空から注ぐ光に反射している。

二人は子供達の明るい嬌声とは正反対に、少し俯いて、物憂げな表情で彼らを見守っている。

「カケル、そろそろ式典の時間だし、会場にいかないと」

ケプラー人はふいに立ち上がると、少年に向って促した。

しかし、カケルと呼ばれた少年は、俯いたまま動かずにいる。

「また、お姉さんの事、気にしてるの?」

問いかけに対し、カケルは静かに頷く。

「仕方がないよ、軍の命令だし。それにまた帰って来られるかも知れないしさ」

「うん……」

カケルと呼ばれた少年はゆっくりと重力に逆らうように体を起こし、立ち上がる。

ネオ・ヒビヤを照らす恒星ダンデリオンIの青白い光が目に射し込み、思わず目を細めてしまうが、すぐに彼は大きな目を開く。

そして、ケプラー人に手を差し伸べた。

「じゃあ、行こうか。ケイン」

◆

カケルとケインは、いわゆる戦災孤児だった。

二人とも物心付いた頃に両親は銀河連邦にとって最大の敵対勢力、ゾ・アウス(通称・軍事帝国)との交戦で戦死したとされている。

そんな二人を育てたのは、カケルの年の離れた姉、アイ・ダヴェンポート女史である。

彼女は銀河連邦宇宙軍(U.G.S.F.)に数多くの装備を提供するニューコム社の主任研究員であり、軍属としての地位も有していた。

宇宙空間での艦隊戦闘を支援する艦載航宙機の研究をしていた彼女は二人に研究への参加と協力を求め、その見返りに幼かった二人を機密施設であった研究所で、ニューコム製航宙機、ジオキャリバーIIのテストパイロットという名目で住まわせ、手厚く養育した。

しかし、安寧の日々はそう長く続かなかった。

今から2年前、アイは軍とニューコム社が共同で行ってきた研究が打ち切られた為、二人をこの施設のテストパイロットとして留まらせる事が出来なくなった事を告げた。

彼女自身は連邦母星ガイアにある研究所へ転属となったが、そこでの研究は二人を必要とはしていなかった為、これ以上二人の身を預かる事は出来なくなったのである。

こうして、アイからの庇護も失った二人は、当時12歳にしてこの地にあるU.G.S.F.の士官学校へと入学する事となった。

「あなた達なら才能があるから」

そう、アイは告げて二人の元から去って行った。

望まずに入った士官学校ではあったが、幼少期からニューコムのテストパイロットとして必要な知識と技術を叩き込まれたカケル達は恵まれた適正も相まって、それから二年間のうちに訓練課程を終え、士官学校を卒業、銀河連邦領と外宇宙の窓口にほど近いこのボスコニア共和国にあるU.G.S.F.駐留軍の航宙機隊に間もなく配属される事となり、この地を踏む事となった。

しかし、誰もが羨むその成績もカケルにとってはなんの慰めにもならず、幼少期からの研究所暮らしで他者とのコミュニケーションも乏しかった事から、彼は常に孤独であった。

たった一人の家族であった姉へのコンタクトも機密保持を理由に禁じられ、当時の実験中止と放逐は自分自身が原因ではないかと感じたカケルは、強い喪失感にさいなまれ続けていたのである。

もっとも、肉親を誰一人知らないまま育ったケインは、この件について比較的楽観的だったが……

◆

市民公園の面積は一つの都市といっても差し支えない程の規模であり、幾つかの順路を自動運行するLRT(路面電車)によって、公園内の各施設は繋がれている。

二人は広場から、公園の中心にあるスタジアムへと向うLRTの乗降スポットへと向う。

公園の長い遊歩道の脇には良く手入れされたカエデの木が並び、空を緑色に染めるようにして葉をそよがせ、二人を強い日差しから優しく守った。

遊歩道を進むと、カケル達の周りに同じU.G.S.F.士官学校の制服を着た訓練生や、U.G.S.F.の制服を着た兵士や士官がその数を増やしていった。

これからスタジアムで行われるボスコニア共和国建国記念式には、ボスコニア共和国の国防軍将兵のみならず、同国に駐留するU.G.S.F.の将兵も原則として出席する事となっていた事もあり、乗降スポットには既に長い行列が出来ていた。

歩道の上に設置された、細長い電光案内板にはスタジアム方面へと向かうLRTが10分後に到着するメッセージが表示されている。

「これだと乗れそうにないね、次の便を待とうか?」

ケインはカケルに話しかけたが、カケルは別の方向を睨んでいた……

◆

「どうしたの?」

ケインがカケルの目線の先を見やると、順番待ちの行列の後ろから人の争う声が聞こえる。

声の主達は標準的な銀河人よりも背が高く、優に180cmを超える身長と、筋骨隆々とした体の下にはダークグリーンのブレザーと金色の階級賞をあしらったボスコニア国防軍の軍服を纏っていた。

皆、ベリーショートで短く整えた髪、褐色の肌、銀河人よりも一回り以上大きな体格からくる威圧感は、銀河人との混血ではなく純血のボスコニアンだと言う事を主張している。

ボスコニア国防軍の兵士達は、私服姿の少女達を取り囲んでいた。

子供達が銀河人かボスコニアンかは良く判らないが、ボスコニア国防軍の兵士が子供を取り囲み、騒ぎ立てている光景は明らかに常軌を逸脱していた。

◆

「ウ=セリック!(卑しい者め!)」

一際背の高い兵士が、顔を引きつらせながら甲高い声で怒鳴ったかと思うと、次の瞬間に兵士の拳が少女の顔へと吸い込まれていく。

鈍い音が辺りに響き、周囲がどっとざわめいた。

「ナ=アインニング!(裏切者め!)」

倒れこんだ少女に対し、他の兵士達も怒鳴りつけている。

兵士達の言葉が銀河連邦における公用語ではない事は確かだが、それが少なくとも少女を労わる類の言葉ではなく、罵倒する分類の言葉である事は想像に容易い。

◆

「ミク=ルソ!(クソガキめ!)」

興奮した兵士が警棒を取り出し、今にも振り下ろそうとしたその時だった。

どよめきたつ群衆の中から同じボスコニア国防軍の兵士が飛び出したかと思うと、少女をかばう様にして手を広げ、背の高い兵士達の前に立ちふさがった。

「イル=ゼーガ!ハシェッダ=クリフト=スコア!(軍人による私刑は不名誉な振舞いよ!)」

そう叫ぶ兵士は同じボスコニア国防軍の制服こそ着ていたが、背丈は他のボスコニアンよりは低く、華奢に見える。

身長もカケルやケインよりもわずかに背が高く160cm程にしか見えない。

流れるような長髪そしてピンク色で光沢のある長い髪の毛と、幼い顔立ちの兵士は一見すると銀河人の少女のようにしか見えなかった。

背の高い兵士達が背の低い兵士に向き直り、一斉にファイティングポーズを取る。

「裏切り物に、制裁を!」

背の高い兵士が警棒を振りかぶった瞬間だった。

大きな呻き声と共に警棒をふるっていたはずの兵士は、立ったまま痙攣していた。

幼い兵士の右腕が、相手の腹部に食い込んでいる光景は、周りの兵士達を怯ませるには充分だった。

◆

一瞬の間をおいて、我に返った兵士の一人が雄たけびをあげながら銃床を掴み、幼い兵士に突進するも、振り下ろす事も適わず、足払いで吹き飛ぶ。

突然の乱闘に観衆も声を失っていたが、戦いはまだ終わっていなかった。

この乱闘で二連撃を決めた幼い兵士は既にその運動量と興奮によって息を荒くしていたが、相手方はまだまだ戦える事と、この幼い反逆者への報復をアピールするように立ち上がりながら距離を詰め始めていたのである。

そして、報復の号令をリーダー格の兵士が叫んだ瞬間、それは起きた。

子供達と幼い兵士を取り囲んでいた国防軍の兵士達は一斉に声にならない悲鳴をあげ、その場に倒れこんだ。

皆、LRTの乗降スポットに設置されていた電気火災用の消火剤を全身に浴びていたのだ。

泡状の消火剤を吸い込み、激しく咳き込み、顔や喉を掻き毟りながら転げまわる兵士達は、自分達の身に何があったかを理解できず、パニック状態になっている。

その正面ではカケルが、肩を激しく震わせながら消火剤のホースを構えていた……

◆

「カケル!急いで!」

ケインは乗降スポットの制御板を操作し、消化剤の放出弁を停止位置に戻しつつ、プラットフォームに近づくLRTを指差した。

「そっちをまっていたら時間が無い!逆方向行きのLRTに駆け込め!」

カケルはケインにそう返すと、先ほどの幼い兵士と子供達に手を差し伸べた。

「こっちだ!早く来て!」

手を繋いだまま、カケルは反対車線にある乗降スポットへと走る。

「ねぇ、どこまで行くのさ!」

ケインが後ろから追いかけながら問う。

「とにかく連中から離れるんだ、反対車線の終着駅まで移動すれば追いかけられない!」

タイミング良く乗降スポットへと滑り込んできたLRTは、スタジアム行きとは正反対の便故に誰も乗っておらず、カケル達の逃走にはおあつらえ向きだった。

LRTが走り出すと、道路の中央では消化剤による目の痛みをようやく克服したと思われる、先ほどのボスコニアン達が必死にカケル達を探し回る姿が車窓から見えたが、こちらには気づいていないようである。

その第三者視点的にはユーモラスな光景も、カケルからすれば九死に一生を得た瞬間であった事は言うまでもない。

◆

LRTは中心街で微かなモーター音だけを響かせながら道路の中央を何事もなかったかのように走っていた。

その車内では、いままさに衝動的な大立ち回りを演じた子供たちが胸部を破裂させんばかりの痛みと、頭部へ集中する血液による圧迫感と戦っていたが……

「も、もう大丈夫だと思うよ……」

息も絶え絶えになりながら、カケルはパステルブルーの髪から汗を拭いながら、床に座り込み、足を投げ出した。

それを見た他の子供達も、一斉に体を床へと体を投げ出した。

「本当にさ、ちょっと無茶しすぎじゃない?

式典の直前にこんな騒動起こしちゃってさぁ」

ケインは自分の毛皮を必死に冷却タオルで擦っていた。

体を毛皮で覆っている為、体温調整を得意としないケプラー人の彼は、美しいノーズから熱のこもった息と共に抗議の声をあげたが、そこに怒りの感情は見られない。

「悪いなケイン、いつもの事だけど」

カケルはわずかに笑って見せながら、3人の少女に向き直った。

「ところで……3人とも何があったんだ?

国防軍の連中、制服のまま平然と民間人の子供をあんな風に襲うなんて明らかにおかしい」

車内では沈黙が暫く続いた。

◆

3人のうち、この中ではカケルよりも少しだけ背が高く、国防軍の軍服をまとった子供が両脇の2人に目を目配せをすると、静かに口を開いた。

「私達はね、ウ・ジアラ・ボスコニアン(不完全なボスコニアン種族)……つまり、銀河人との混血ボスコニアンなの。この子達もね。

それが、あの純血種のボスコニアン達には許せないのよ」

「えっ……!?」

その瞬間、カケルは顔をあげ、目を見開いた。

銀河連邦は長らくボスコニアンと銀河人の融和政策を謳い、ボスコニア共和国も銀河人側の文化を数多く受け入れ、それを自分達の手で新たな融合文化として生み出し、さながらポストボスコニアンとも言える文化交流の基盤としてきた。

その過程で多くの銀河人とボスコニアンの混血化は今日に至っては著しく、こうした混血児がボスコニア共和国の主流派であった事を、カケル達はボスコニア共和国に降り立つ少し前に学んでいた。

にも関わらず、そうしたボスコニアンを【ウ・ジアラ=不完全】と称し、あまつさえ暴力を振るうような思想があったのだ。

◆

「ちょ、ちょっとまって」

カケルが遮る。

「それがどうしてこの子達を襲う理由になるんだよ!」

目の前で起きている信じがたい理不尽な現実に、カケルは怒りを露わにした。

「……それはね、私たちは混血化によって弱くなったから……」

3人のうち中央に居たボスコニアンは、目に涙を浮かべ、両手を握り締め、俯きながら言った。

「前に、少しだけ聞いたことがあるよ」

ケインが口を開いた。

「ボスコニア共和国が出来た後に入ってきた新移民の純血ボスコニアン達は地球人種と混血化したボスコニアン達と文化的に対立しているって。

特に地球人種と同じような格好をしたり、地球人種の文化に染まる事は種族への裏切りだといって、頻繁にこの国の混血ボスコニアンを襲っていたりするとか……」

「うん。ジアラ・ボスコニアン……純血種のボスコニアン新移民はこの国で増え続けている。

彼らは銀河人と同じようにおしゃれをして、楽しく過ごしたかっただけのこの二人を許さない。

それに力も強いから乱暴をされている所を見つけても、誰も止める事は出来ない……」

「でも、でも君はさっき、その二人を助けようとした。

誰も止める事は出来ないと言う事は無いと思うよ

君は、止める事が出来た……」

◆

カケルがそこまで言うと、中央のボスコニアンは少しだけ、嬉しそうな顔をした。

「ありがとう、ええと……貴方の事はなんて呼べばいいのかな……」

「あ……ええと、僕はカケル、カケル・ダヴェンポート、U.G.S.F.士官学校を卒業して、この星のU.G.S.F.駐留軍に配属予定になってる……とはいっても、これじゃあクビかもしれないけど。

君の名前は?」

カケルは幾分か緊張のほぐれと、その女性的な外見に少し照れながらも幼い兵士に笑顔で手を差し出した。

「私は……私はジョディ・ライマー、ボスコニア国防軍所属……」

初めて見せるジョディの笑顔は、優しさと活発さを感じさせる、至って普通の銀河人の少女に見えた。

かつて、性別と感情を捨てたとはいえ、その根本となる遺伝子は人間である以上、それは当然なのかもしれないと考えながら、カケルとはジョディに握手を交わしたが、その瞬間、LRTが終着駅についた事を知らせるブザーがなった。

まるで何かを戒めるかのように二人には聞こえなくも無かっただろうが、それは二人の最初の出会いだった。

メイプル小隊、結成(1)

夕刻、ネオ・ヒビヤの銀河連邦軍庁舎内、基地司令執務室では、カケルとケインは長時間の直立姿勢と緊張からくる不愉快な平衡感覚の狂いと戦い続ける事となった。

基地司令とその幕僚達は一時間程、二人の所業がいかに恥知らずな行為かつ、連邦の威信を損なうものであるかについて繰り返し説明し、それに続いて士官学校の校長は二人の幼稚で粗野な行動によって、連邦とボスコニア共和国の関係が害される事がいかに重大かを解説した。

夜明けを迎え、空が青紫色に染まり始めた頃、カケルは足が半ば中に浮かぶような感覚を覚えていた。

これだけ長い時間立ち尽くせば、足の感覚も麻痺してきて当然ではあるが、カケルはそんな事よりもいつまでこの背広組による大演説会が終わるのか、白昼堂々と私刑行為に走ったあのボスコニア国防軍の兵士達はいかにして捌かれたのか、それを止めに入った幼い兵士……ジョディ達はどうなったのか……今日の一連の出来事の方を気にし始めていた。

暴れるボスコニアンを制止する為とはいえ、軽はずみに消化ポンプから放水攻撃を仕掛けた事に全くの後悔が無いわけではなかったが、今となってはあの同年代ほどの兵士と民間人のその後についての関心がカケルの中では勝っていた。

もう、そろそろ解放してもらえないだろうか、二人がそう考え出した時、執務室に据置されている情報端末……データスワローがふいにアラームを鳴らした。

受話器を取った基地司令は、先ほどまでとは打って変わったかしこまった口調で二度、三度と受け答えをしていたが、受話器を下ろすと共に、カケルとケインに向き直って公用語でこう言った。

「全く悪運の強い奴らだ。君たちへの処分は取り消しとなったよ」

連邦軍庁舎から解放されたその日の昼。

基地指令から言われるままにU.G.S.F.の300M級連絡艇に乗りこんだカケルとケインは、広さ乗用車二台分程の個室に設えつけられていたソファーに身を沈めていた。

二人とも基地司令からは――

「U.G.S.F.の艦隊司令官、スコール・ハミルトン少将がお前達と会いたいそうだ」

とだけ聞かされ、連絡艇に乗り込み合流地点へと移送させられていたが、二人は夜通し続いた”指導”で睡眠時間を奪われた事による睡魔には勝てずにいた。

合流予定地点に到着するまで寝込んでしまおうとカケルが考え始めた頃、彼の眠気は突如として吹き飛ぶことになった。

「カケル……カケル?」

突如、幼さを感じさせるが良く通る、少女の声がカケルの体を貫いた。

まさかと思いながらもカケルはソファーから飛び起き、声の聞こえた場所へと視線を向けた。

それは、つい昨日出会った兵士……いや、ボスコニアンの声だったからである。

もう会うこともないだろうと思っていた人物との遭遇に驚きながら、カケルは見入った。

◆

カケルより背丈は頭一つ高いものの、幼い顔立ちは人間で換算すれば12歳ほどにしか見えない。

前日はよくわからなかったが、明るいピンク色の髪は根元から毛先まで流れるように光沢を放っており、その鮮やかさはそれが着色した物ではなく自前の物である事を主張していた。

一見して華奢だが胸や腰回りからは思春期の年齢を思わせる丸みを帯びており、子供というよりも少女というに相応しい。

自分自身も言えたものではないが、こんなに幼い兵士がボスコニア国防軍にいたのかと改めて考えると動揺を隠せなかった。

「無慈悲な宇宙海賊」と言われていたボスコニアンとは思えない、温和な姿がそこにあったのである。

「僕がカケルだけど、もしかして君は……」

カケルの動揺を気にするまでもなく、少女は手を握ってきた。

「うん、私、ジョディ。昨日はありがとう!

本日付けでボスコニア国防軍からU.G.S.F.へ転属してきたの。

階級はカケルより一つ下の少尉。

よろしくね!」

握手を求めてくるジョディに、カケルは混乱した。

銀河連邦加入国の各国軍から銀河連邦宇宙軍、すなわちU.G.S.F.へと転属してくる将兵は数多いが、彼らは本国軍で相応のキャリアを積んだ者ばかりだ。

そしてカケルはまだ正式な辞令を受けていない扱いであるはずなのに、ジョディの話の通りなら自分は今日から中尉ということになる。

一夜にして中尉扱いなど、戦場でよほどの功績をあげたか、さもなければ戦死でもしなければならない。

カケルは少なくとも士官学校の校長を怒らせるというトロフィーを一つ手にはしていたが、階級をいきなり上げるほどの実績をあげたわけではなかった。

◆

いぶかしく思うカケルを見て、ジョディは何かを察したらしく船内服のポケットから携帯型のデータスワローを取り出した。

幅20cm弱の黒いタッチパネル式PDAにはU.G.S.F.の刻印が刻まれているが、それは士官学校や正規軍で使われている物と少しカラーリングや形状が少し違っているようだ。

ジョディはやや興奮気味に、U.G.S.F.共通のメッセージクライアントを立ち上げ、データスワローの画面をカケルたちに向けた。

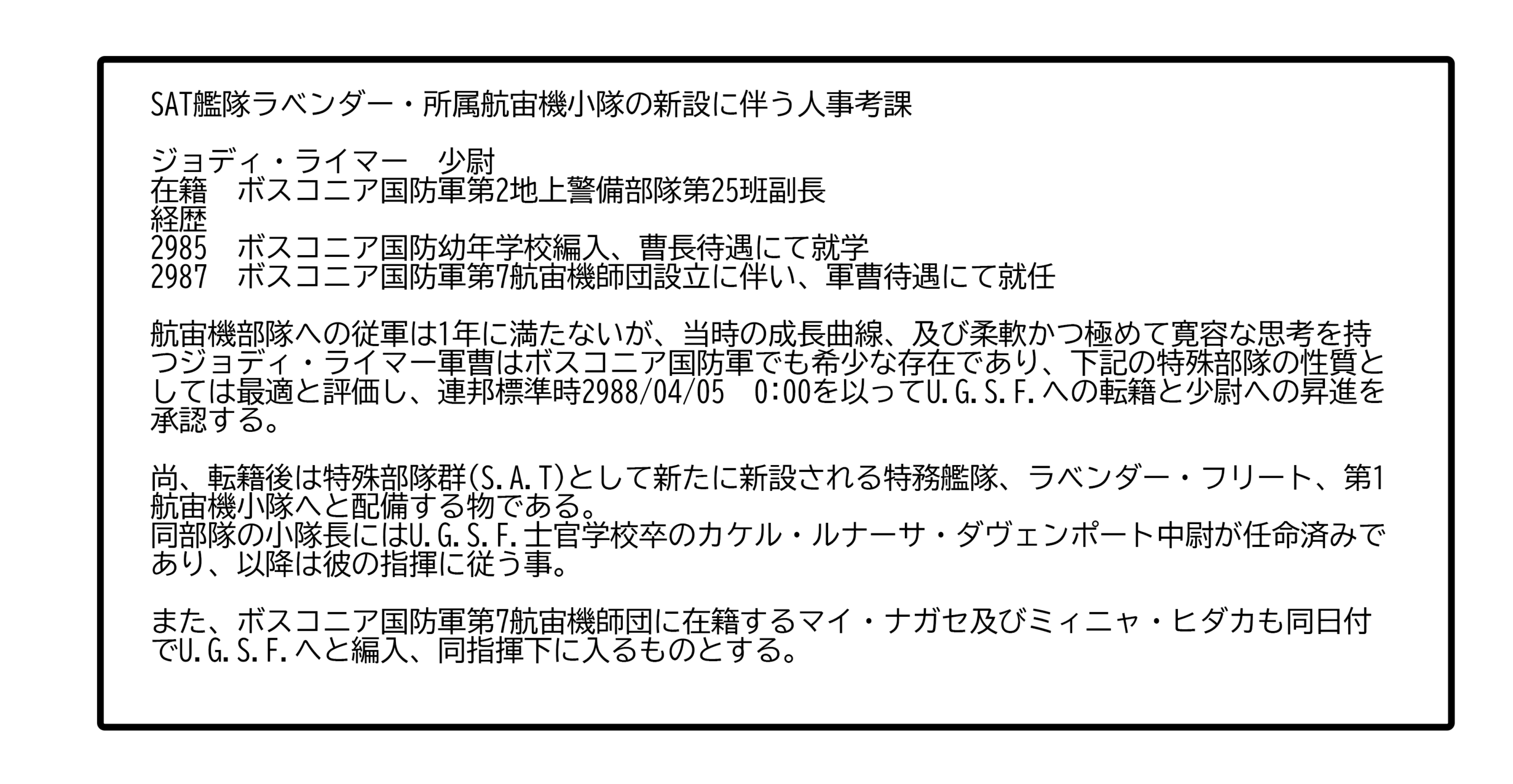

◆

一体これはどういう事なのだろうか、色々とカケルは思案していたが、それはすぐに中断させられた。

「こんにちは、隊長!」

ジョディの背後から発せられた異口同音の挨拶の主は、昨日ジョディと共にLRTに駆け込んだ少女達であったからである。

「君達は昨日の!」

カケルは驚きのせいか、いつもよりも大きな声をあげていた。

何故この場にボスコニア国防軍のジョディは勿論、彼女と共にいた二人のボスコニアンまでもがU.G.S.F.の連絡艇に乗り込んできているのか、状況が全く読めずに混乱する一方で、一度は行動を共にしたものの、二度と会う事はないだろうと思っていた彼女達と再開を果した事による興奮は、まがりなりにも優秀なパイロットとしての技量を持つ彼の思考にも、迷いという感情を生むには十分だったのは間違いない。

◆

混乱しながらも、カケルは二人の少女に視線を向けた。

昨日はあの騒動の中で気にかけていなかったが、二人ともジョディと同年代かそれより少し年下のようにも見える。

「こんにちは、ダヴェンポート中尉!ミィニャ・ヒダカ少尉です!今日からU.G.S.F.への転属を指示されこちらに配属されました!」

「同じく、マイ・ナガセ少尉です。本日から宜しくお願いします。

私の事はナガセとお呼びください」

一体これはどういうことなのだろうか?

カケルは今まで眠気に身を委ねていた脳にパルスを走らせるようにして今日までの出来事とジョディのデータスワローに表示されていたメッセージを照合させていた。

データスワローに表示されていた辞令には昨日の日付が、それも自分達が軍のお偉方から呼び出しを受け、罵詈雑言の序曲が始まった時間が記載されていた。

つまり、辞令の主は自分達がしでかした一件を既に知った上でその出来事に関わった人間を招集したのである。

それもわざわざ戦線で一通りの裁量権を行使できるだけの階級までつけ、自分を中心に小隊を作り、正規の艦隊ではなく特殊任務部隊、SATまで用意したのだ。

先刻の乱闘騒ぎに落とし所をつけるためにどこかの懲罰部隊に放り込んだというわけでもなく、何かが違う。

この司令官は自分達のように問題を起こした士官候補生の形式上のものとはいえ辞令を渡す事までスキップさせ、あまつさえ昇進までさせている事を考えれば、むしろあの騒動がこの隊にとって重要な物であった事は間違いない。

そして、今までU.G.S.F.の正規軍においては内宇宙艦隊、外宇宙艦隊問わず、一つの艦に複数種族が同乗することは生活習慣や価値観の違いによるトラブルを防ぐためにご法度としてきていたにも関わらず、自分が外見的には同年代とはいえ、幼いボスコニアンの少女達の小隊長として行動を共にするというのだ。

この采配に何かしらの意図がある事は確かだが、カケルはそれをはっきりと判断する事も出来なかった。

それはあまりにも早すぎたし、出来すぎた話だったからである。

◆

「まぁ、いけばわかるか……」

溜息と共に、ふいに連絡艇が大きく旋回した。

「うわわっ、今の何!?」

転倒しそうになるミィニャをジョディとナガセが両肩を抑えている。

カケルも一瞬だけ驚きながらも窓から宇宙空間を見渡すと、ダンデリオン恒星系に駐留中だったU.G.S.F外宇宙艦隊の一つ、第36防空任務艦隊……通称36空が星系外に向って急加速をかけ、飛び去っていく姿が見えた。

正規軍らしい手馴れた動きで、目標へ向けて移動しながら縦深陣形を組み、航宙機母艦の周辺をシールド出力で勝る打撃戦闘艦で固め、艦隊前列にはイージスシステム搭載護衛艦や潜宙艦を展開し、隊列が縦に揃う頃にはもう目視可能な範囲からは消えていた。

防空任務艦隊が出撃したという事は、ゾ・アウスの艦隊がこの星系に迫ってきたのだろうか。

だが、肝心のSAT艦は今、目撃した艦隊の中にはいなかった。

「いったいどういう事なんだ……」

今の戦列にSAT艦がいなかった理由、SATが自分達を招集した理由、判らないことは多い。

◆

カケルの脳内で情報が渦巻き始めた時、連絡艇のスピーカーから声が響いた。

「搭乗員に連絡、合流予定の特務艦に間もなく着艦する。

着艦完了後、搭乗員は特務艦へと直ちに移乗せよ。

識別データのチェックを行うのでデータスワローを起動した状態で待機するように」

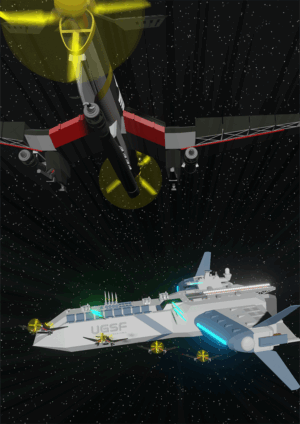

連絡艇とランデブーを開始したSAT艦が連絡艇のモニターと窓に映り、幼いナガセとミィニャはもとより、ジョディも歓声をあげその威容に囚われていた。

カケルとケインも声こそあげてはいなかったが、これから始めて乗艦する事となるSAT艦を見つめながら、感情を高ぶらせていた。

SAT艦はU.G.S.F.の中でも一般に知られているものだけでも数種類存在する。

ゾ・アウスのような敵対国家の艦隊への強襲任務を行うものもあれば、国家というよりも災害と呼ぶに久しい、俗な言い方をすれば怪獣、特殊生命体の駆除の為に特殊航宙機や火器を搭載したものもあるし、制式採用前の装備運用試験を行う為の物もあり、それぞれの用途でもバリエーションは複数ある。

見た限り、この艦は制式採用外の航宙機を運用する母艦でありながら、打撃戦闘艦と同等の重火器を搭載した、対敵艦隊強襲任務用途のSAT艦のようだった。

この艦が一隻いれば先ほどの36空以上の戦力として活躍できるはずである。

そんな事を考えているとふいに、連絡艇に重力が発生し、鈍い衝撃音が走った。

それは連絡艇がSAT艦のデッキに着艦した事を意味していたが、思案をめぐらせていたカケルは転倒寸前の所をジョディの頭一つ高い身体で守られ、着艦早々の負傷を免れていた。

メイプル小隊、結成(2)

数時間ぶりの重力に足をよろめかせながらも、SAT艦のドッグに降り立ったカケル、ジョディ達を待ち受けていたのは、金色の特殊任務司令官の識別証を右胸に付けた将校だった。

彼がこのSAT艦の司令官なのは間違いないだろう。

事実、彼もジョディと同じ黒い小型のデータスワローを持っていた事から、これがSAT用に支給されたデータスワローだと考えれば納得行く。

「ようこそ諸君、混成種族協力任務実証艦隊旗艦【ラベンダー】へようこそ、私が司令官のスコール・ハミルトン少将だ」

ハミルトン司令は見た目の限り壮年の黒人であり、その巨体から力強さを感じさせられるが、それでいて若々しく、むしろ思慮深く知的な人物に見えた。

一方、これまでの疑問について聞かなくてはと声をあげかけたカケルを制するようにハミルトン指令は右手をかるく振ってみせた。

◆

「さて、諸君らの中にも、何故自分達がここに呼ばれたのか皆目検討付かないと思ってる者も

”何人か”はいるようなので簡単に説明させて貰おう。

この特殊部隊、SATに与えられた任務は単純だ。一つの艦の中で銀河人、ボスコニアンという異なる種族同士を配備し、単一種族配備によらない人員構成による戦闘任務の成功実績を証明する、というものだ。

これまで、U.G.S.F.においては外宇宙艦隊、内宇宙艦隊共に、その空域においてもっとも主たる権利を有する種族による単一種族によって人員は構成されていた。

事に、連邦領域外で敵国との戦闘の最前線に立つ外宇宙艦隊(ヴァンガードフリート)においては、銀河連邦の人口構成比率からこれまでは地球人種のみでの構成が大多数であり、ボスコニアンなどにおいては連邦加入国別の各国軍に編入され、内宇宙艦隊と同等の扱いを受けていたのは……知っているな、ジョディ君」

「は、はい!」

突然の質問だったからか、ジョディは慌てながらも子供らしい声で挙手して見せた。

その姿は、同い年かそれよりも年下に見えたせいか、カケルにはある種の可愛らしさを覚えた。

「しかしながら、既にU.G.S.F.において最大の守りの要でもある外宇宙艦隊全100個艦隊以上において、既に人的消耗は著しく、その最大の構成人員である地球人種は必要人数の80%を割り込んでいる。

そこで、君達ボスコニアン、そして地球人種の混成で艦隊運用を行う実証試験が行われることとなった。

ことに、昨日の騒動が実は大きく影響している。

まずジョディ君は純血ボスコニアン至上主義の兵士による私刑から仲間をたった一人で助けようとしていたね」

「はい…」

ジョディは頭を少し下げた。

「しかし、多数に無勢。

圧倒的不利、そんな時にジョディ君らを助けたのがカケル君とケイン君だ。

ここにいる者には相通じるものがある。

それはどんな状況下でも誰かを守ろうという普遍的な優しさと博愛の思考だ。

この艦隊にどのような人材が相応しいか考えた時、昨日の話をジョディ君から聞き、君達なら信頼できると考え、私が抜擢したという訳だ。

特に、カケル・ルナーサ・ダヴェンポート”中尉”には、ジョディ君や周囲の者たちからの証言、当時のVTRではその咄嗟の事態における行動力、誰かを守り救おうと言う思考の強さから小隊長に相応しいと考え、特別にU.G.S.F.配備と共に小隊長の役割と中尉という階級を与える事を決めた次第だ。

君たちは混成種族協力任務実証艦【ラベンダー】の第一航宙機隊『メイプル小隊』としてその力を振るって欲しい」

ハミルトン指令が説明し終えると、恥ずかしそうにジョディがこちらを見ているのが判った。

そう、あの日の時点で既にジョディは自分に信頼を置いていた。

その事がカケルには少し誇らしく、恥ずかしく、こそばゆく甘い感覚に感じられた。

◆

「少将殿、質問宜しいでしょうか」

ふいにドッグ内で引き締まった声が響き渡る。

カケルの甘い感覚を打ち壊したのはケインだった。

「ふむ、質問とは何かね、ケイン少尉」

「この隊の任務がボスコニアンと銀河人の共同任務の実施にあるという所まではわかりました。しかし、任務といっても外宇宙艦隊のような役割を負い、敵対国家の主力艦隊と戦うのか、それとも連邦領内宇宙艦隊・各国艦隊(リアガードフリートのように、領空の哨戒を行うのか、どちらなのでしょうか」

◆

これは当然の疑問だ。

既にボスコニア共和国にはボスコニア国防軍が内宇宙艦隊(リアガードフリート)と同様に惑星周辺の防衛任務を担っているし、より遠方から迫るゾ・アウス等の主力艦隊にはU.G.S.F.のヴァンガードフリート1個艦隊が対応に当たっている。

「良い質問だな……それは両方だ」

今までの紳士的な表情を崩し、不敵な笑いを浮かべながらハミルトン指令は司令官専用のデータスワローを取り出すと液晶画面の上でハンドジェスチャーで画面ロックを解除し、指を鳴らした。

唸るような電子音と共に、ドッグの天井から透明で分厚い化学樹脂製の大型ボードが降りてくると、データスワローの画面はボードに転送され、一際明るく光った。

「これは……!!」

カケルの視界に映っていたのは先ほど見た36空艦隊の戦力指標だった。

◆

「ご覧の通りだ、この1年ボスコニア共和国周辺の各恒星系におけるゾ・アウスの艦隊襲来頻度は増加傾向にあり、共和国近辺の星系にまで進出てくる敵艦隊を迎え撃つ36空艦隊の消耗は著しく、もはや外宇宙艦隊に求められる戦力の維持は困難となっている」

今までの和やかな雰囲気は一瞬でかき消され、皆の表情も険しくなっていた。

「そう遅くないうちに共和国外縁空域がゾ・アウスの手で突破され、その時は共和国領空を直接守護する内宇宙艦隊(リアガードフリート)の召集とボスコニア国防軍による防衛出動が下される……が、内宇宙艦隊も国防軍も外宇宙艦隊程の火力は持ち合わせていない。

余所から外宇宙艦隊が来るまでの時間が稼げるかどうかも怪しいところだ……

そこで、我々の出番となる。

今現在の疲弊し、脆弱化したダンデリオン恒星系を守るため、外宇宙艦隊として活動中の36空、ダンデリオン恒星系に駐留する内宇宙艦隊、そしてボスコニア国防軍全ての役割をこの特務艦隊が補完する。

ダンデリオン恒星系にとって、我々の存在は重要な物になるだろう」

ハミルトン指令の説明に少し退屈していた事を悟られぬよう懸命に努力していたケインは突然の警報音に、敏感な耳を震わせながら身構えた。

その瞬間、ハミルトン指令のデータスワローが緊急通信のサインと共に慌しい声を伝えてきた。

データスワロー上の通話ウィンドウにはジョディよりはかなり年上だが……20代程の女性の顔が映った。

「ハミルトン司令、36空艦隊から緊急支援要請を受信しました!

ゾ・アウスの艦隊は戦力の30%を喪失しつつも強襲揚陸艦を伴い、36空の包囲網を突破、ダンデリオン恒星系へ強行上陸を試みている模様です!

なお、36空も戦力の25%を消失、追撃の為の陣形再編は困難との事です」

◆

「アウスめ、遂に3割を失って尚猛進するという事は、是が非でも揚陸艦を送り込んでこの星系を押さえるつもりだな」

ハミルトン指令は激しい息と共に怒りを吐き出したかと思うと一呼吸置いてからデータスワローに向い、軽く咳払いをすると、データスワローに向かって話を始めた。

「アリス君、報告ありがとう、現在この艦の装備はどこまで揃っているか確認を」

「司令、現在当ラベンダーの火器搭載作業は70%、短距離用光子魚雷にCIWS、それに中距離単装荷電粒子砲2門……それから、ニューコム社の実験用航宙機が1個小隊分ですがこれはまだ搬入後のテストが完了しておりません」

「アリス君、実験機のテストは既にニューコム側から搬出する際に一度は実施済みか?

それならばこれらの装備を全活用する事で敵艦隊の殲滅も可能だと私は考えるがどうかね」

「可能ですが、搬入後の再テストはパイロットの為の再調整を兼ねています。

それをスキップするのは好ましいとは思えません」

「パイロットの技量次第ではどうだ?」

「……状況によりますが、可能かと」

「よし、決まった。ブリーフィングはここで直接行う。アリス君は戦闘開始後の航宙機指揮を執ってくれ。艦砲射撃は私が指揮する」

「了解しました」

「さて諸君、諸君らは本日を持って正式にこのラベンダー・フリート旗艦『ラベンダー』の第一航宙機小隊のパイロットとしての任務についてもらう事となった。

現在、ダンデリオン恒星系外縁において、同恒星系への突入を試みていた敵性国家、ゾ・アウスの機動艦隊はこのエリアの防衛を担当するU.G.S.F.ヴァンガードフリートの一つ、第36防空艦隊の包囲網を突破、戦力の3割を消失しつつ尚、ダンデリオン恒星系の各惑星を攻撃する事が可能なだけの強襲揚陸艦を有したまま、312CL/h(概算時速5,000,000km/h)の速度で接近中である。

このままでは2時間以内にダンデリオン恒星系内に敵艦隊は到達するだろう。

◆

敵揚陸艦は宇宙空間での戦闘能力は脆弱であり、恒星系のリアガードフリート及びボスコニア国防軍の内宇宙艦隊相当の戦力で撃退は可能であるが、未だ護衛の戦力は健在であり、これがある限り、リアガードフリート程度の戦力では甚大な被害をこうむる事は避けられない。

もはや一刻の猶予もない!

諸君らの任務はニューコム最新航宙機ジオキャリバーMD900に搭乗し、後退する36空艦隊と合流、敵艦隊の防衛網を突破し、敵の強襲揚陸艦を撃破、敵艦隊によるダンデリオン恒星系征圧を阻止することにある。

各員直ちにL.S.U.S.(多用途宇宙服)着用後、機体に搭乗し最終発進チェックにかかれ!

なお、配属時に行うべき装備説明は敵艦隊遭遇までの1時間内に機内のナビゲーションシステムで行う。

諸君らの健闘を祈る!」

「ジオキャリバーMD900、最終チェック完了、航宙機収容ドッグからカタパルトデッキへセットします」

先ほどのアリスと呼ばれていたハミルトン指令の部下と思しき人物の声がドッグに響くとカケル達はあっと声をあげた。

それは今、現役で防空基地等で使われているニューコムタイプのジオキャリバーB90をベースにしながら、大型化した兵装をそれ以上に詰んだ物だった。

「これが……僕のジオキャリバー……」

「そうだ。お前がこれまでの訓練や実験で使っていたニューコム製ジオキャリバーB90の発展型新装備実証機、ジオキャリバーMD900、言うならばお前のジオキャリバーの進化系だ。

お前が何に乗って来たのかは全て目を通してある」

カケルの肩に手をかけると、ハミルトン指令は言った。

「こいつはお前達が使っていたジオキャリバーB90や、ニューコム系アビオニクス搭載航宙機と操作系は殆どかわってはおらん。

違うのはMD仕様、つまりマルチデストロイア、あらゆる敵を殲滅できる火力の大幅強化と巡航能力の圧倒的強化だ。

こいつはパスファインダー(牽引用航宙機)なしでも遠方の敵に攻め入る事が出来る。お前達が訓練課程で使っていたジオキャリバーB90や、ジョディ達が使っていたボスコニア国防軍の航宙機もニューコム系アビオニクスで動くようになっているから、なんら違和感なく、むしろ気持ちよく操縦できるはずだ。

そしてあの1番機がお前のジオキャリバーだ。

着替えを済ませたら機体チェックとIFFの設定をしてこい」

カケルは言われる前よりも早くL.S.U.S.に着替え、カタパルトに接続されたジオキャリバーMD900の1号機へと駆けこんだ。

◆

「パイロット情報初期化、指紋認証入力、パイロットネーム、カケル・ルナーサ・ダヴェンポート、IFFコード入力・U.G.S.F.ラベンダーフリート所属第一航空部隊、メイプル小隊、メイプルは連邦公用語WESTコードでの単語を参照、以降、メイプル1、メイプル2、メイプル3、メイプル4、メイプル5で登録、各機共発進最終シーケンスへ!」

◆

「こちらラベンダー所属航宙機編隊長・情報長のアリス・キサラギ中佐です。

貴官のIFFコードを登録しました。

これより順次カタパルトによる射出と戦闘管制を行います」

さきほどからハミルトン指令と会話していたアリスという副官らしき人物は彼女だったのかと納得しながら、カケルは戦闘準備を進めていた。

それが終われば全装備の最終チェックと出撃だ。

「メイプル1、電子装備自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「メイプル1、兵装管理システム自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「メイプル1、アビオニクス及びジェネレーター自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「メイプル1、生命維持装置自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「発進準備完了」

『発進準備完了!』

◆

カケルとアリスの間で最終チェックのやり取りがなされている間にも、通信上ではジョディ、ミィニャ、ナガセ、ケイン達パイロットと管制官の間で同様のやりとりが繰り広げられているのがヘッドセットごしに聞こえてくるが、皆、問題なく発進準備を終えていった。

「ハミルトン司令。ENDシールドをDモード(ディアスタシオン質量反射モード)にて、ラベンダー前後にフルパワーで80レイヤー展開完了、電磁カタパルトはフルパワーモードにて、いつでも射出可能な状態になっております」

アリスからハミルトン指令への報告がヘッドセットの右上から聞こえてくると、今度はハミルトン指令からカケル達への声がヘッドセットの左上から聞こえてきた。

「私だ、ハミルトンだ。今から作戦についてよく説明する。今回の戦闘で36空が大幅な戦闘能力を消失し、戦闘継続力も皆無となることは私も上も既に予見していた通りだった。

この艦の役目はただ単に銀河人とボスコニアンの共同任務を検証すればよいという物ではない。

万が一にも36空が戦闘不能となった際、ゾ・アウスからダンデリオン恒星系、つまりボスコニア共和国を守りぬくという重大な任務も帯びている。

この艦が艤装も8割そこそこの状態で既にこの星系にあり、火器搭載もままならぬ状態で36空との連絡を密にしていたのも、24時間体制でカタパルトを常時稼動可能な状況を維持し、敵戦力を瞬時にこれを撃滅出来る状況を維持する為なのだ。

本来であればクェーサー・ドライブ・ブースト・カタパルトを使ってより早く戦場に送ってやりたいところだが、艤装がまだ満足でないこの艦をその為に無防備にする事も出来ない。

そこで電磁カタパルトの出力をギリギリまで上げて、最速で諸君らを送り届けられるようにした。

今、話をした通り、この艦には充分な対艦装備が整ってはいないが、ジオキャリバーMD900による亜光速奇襲を使えば勝機は我々にあると確信している。

作戦参加メンバーに役割を指示する。

カケル、ジョディ!お前達は敵艦隊後方にある揚陸艦まで敵の護衛を掻い潜り敵揚陸艦を撃破せよ!」

「ラジャー!」

「りょ、了解です!」

二人は復唱する

「次にナガセ、ミィニャ!お前達はカケル達の機体に邪魔立てしてくる護衛の戦列艦や防空駆逐艦、敵艦載機を手当たり次第叩き、カケル達の進路を確保しろ!」

「了解しました」

「はい!」

「最後にケイン、お前は撤収する36空の撤収を支援しろ!一隻でも多くの艦を生き残らせるのがお前の任務だ!」

「ラジャー!」

「よし、全員の健闘を祈る!

アリス君、カタパルトユニット・最大出力で準備!」

◆

「了解しました、カタパルト稼動可能領域まで残り30秒です」

「全機、エンジンスタート!カタパルトデータリンク開始!」

「メイプル1、スタンディングバイ!」

「メイプル2、スタンディングバイ!」

「メイプル3、スタンディングバイ!」

「メイプル4、スタンディングバイ!」

「メイプル5、スタンディングバイ!」

「全機ディアスタシオン・フィールド・ドライブ出力最大、ドライブアシスト正常に稼働中、発進準備整いました!」

「メイプル小隊、テイクオフ!!」

カタパルトの輝きと共に、ダイヤモンドのように光る鉄柱から5つの翼が粒子を煌かせながら飛び去っていく。

彼らに最初に課せられた任務。

それは全滅寸前の外宇宙艦隊(ヴァンガードフリート)36空艦隊の救出とゾ・アウスによる強襲揚陸艦突入作戦の阻止であった。

死線を越えて

僅かな星の光以外には何もない黒、その暗闇だけで作られた空間を1.26AU/hの速度で5つの光が引き裂いていく。

その光の向う先では激しい爆発と砲撃の応酬が繰り広げられていた。

U.G.S.F.ヴァンガードフリート第36防空艦隊、通称36空艦隊、そして相対するのはゾ・アウス航空宇宙総軍第7571強襲艦隊、通称7571強襲艦隊であった。

双方とも一定の距離は保ちつつあったが、次第に36空艦隊の速度は落ち、7571強襲艦隊は36空を振り切ろうとしていた。

なおも7571強襲艦隊には1隻の母艦……グレルムニン級航空戦列艦が残存しており、そこからはゲイレルル・ギュフ型航宙機が絶えず波状攻撃を36空に加え、最後のトドメを刺そうとしていた。

36空は撤収のタイミングを計りつつ、密集形態で全艦のENDシールドをDシールドモード(ディアスタシオン質量反射モード)とさせ、敵艦からの超重力質量砲弾(カデス・ターク)には耐えていたが、ゲイレルルからの噴進弾(ブラストボム)は激しい熱とデブリを同時に発生させるため、手負いの上、Dシールドモードに一本化した状態の防御手段しか持たない36空にとっては一度の空襲が一隻の致命傷となって久しかった。

「クソッ、ENDシールドが後20いや、10展開出来る余裕さえあればEモード(エネルギーシールドモード)であの爆風からも艦隊を守れるのに……おい!

こちらのジオキャリバーは後何機残っている?」

36空の旗艦、航宙機母艦フューリアスの艦橋で司令官は副官に尋ねた。

「後飛べるのは二機です」

「二機、たった二機しか無いのか!?」

「いえ、機体は1個小隊分残っておりますが、先ほどのブラストボムの直撃を受け、パイロットが重傷です」

「この防空艦隊が出せる航宙機が2機とはいよいよ潮時だな。

よし、反転しこのまま戦線を離脱。敵のカデス・ターク(重力弾頭)の射程範囲を脱したところでENDシールドをEモードに一本化し、敵の空襲を凌ぎながら戦闘圏外に出よう。

後は例の艦隊がやってくれる事を信じよう。

全艦反転5時方向、敵艦隊との距離を取るぞ」

「司令!2時方向よりゲイレルル多数、全機ブラストボムで爆装済みです!」

「全護衛艦はオールハンドモード(フルオート迎撃モード)でありったけの弾を使い叩き落とせ!」

「司令……」

「言わずとも分かっている。だがシールドをEモードにしたところでたちまち敵戦艦、いや戦列艦や防空護衛艦からのカデス・タークで蜂の巣にされる。

Dモード、Eモードを併用してもカデスタークの重みにはたえきれまい」

◆

司令官が天を仰いだその時だった。

キィィィィィィィイン!

それはカデス・タークが装甲を貫く音でもゲイレルルのディアスタシオンドライブが発する空間共振音でもなく、ジオキャリバーがディアスタシオンフィールドドライブで空間を切り裂く音だった。

その空域に居合わせた人々にはジオキャリバーのドライブ音と共に放たれた短射程広角度モードに設定されたFLDキャノンから放たれた荷電粒子ビームの雨がゲイレルルの編隊をなぎ払う姿も見えていたであろう。

腹に抱え込んだブラストボム諸共大爆発を起こし、消えていくゲイレルルの姿は36空の司令官にとってはまさに奇跡が生んだ光景であった。

「メイプル5、FOX2!!」

遁走する残りのゲイレルルを次々と撃ち抜くケインのジオキャリバーはバレルロールを描き、更に戦場へと現れた駆逐艦へと肉薄し敵ENDシールドと自らのENDシールドを中和させ死角から更にFLDキャノンを速射モードのまま打ち続け、敵艦をビームの串刺しへと変えて見せた。

「メイプル5、FOX2!!」

ケインの叫びがラベンダーで確認された時には敵の航宙機も駆逐艦も全てレーダー上には無かった。

◆

一方、36空が危機を脱している頃、戦場は新たな局面へと移っていた。

「メイプル3、Fox2!!」

ミィニャのジオキャリバーが放ったFLDキャノンが敵揚陸艦を円陣で守り続ける中型艦や大型艦に命中し次々と火球を生み出す。

一撃必殺とはいかずとも、火力重視で設計されたB90の発展系であるMD900が装備するFLDキャノンの連射は敵艦にとっては致命傷を与えるには充分だった。

「メイプル4、Fox3!!」

ナガセのジオキャリバーからは亜高速ミサイルが放たれ、後列にあったグレルムニン級航空戦列艦のエネルギー反応炉を精密に撃ち抜き、一撃で轟沈させた母艦を失った事から敵艦隊はもうゲイレルルを使っての波状攻撃を行うことは出来なくなった。

「こちらメイプル4、ゲイレルルの母艦を破壊しました。

これで敵の航宙機が追いすがって来る事はありません。

残りの邪魔者は私とメイプル3が引きつけます」

「ラジャー!メイプル1、ブースト最大!一気にケリをつける。

行こう、ジョディ!」

「メイプル2、ラジャー!」

カケルとジョディのジオキャリバーが敵の輪形陣中央に飛び込んでいく。

敵の残存艦隊は虎の子の揚陸艦を落とされまいと二機のジオキャリバーへ懸命に攻撃を試みるが、大型艦達はナガセによってDフィールドを主砲のゼロ距離位置に展開され、メイプル1への渾身の一撃を逆に暴発という形で自ら一身に浴び、小型艦はミィニャの放った亜高速ミサイルの迎撃を強いられ、手を全て封じられた。

しかし、広大な輪形陣の奥にある敵揚陸艦はまだ遠く、更に後方からは残存する敵艦からの砲撃が揚陸艦をやらせまいと不規則ではあるが攻撃を浴びせてくる。

◆

ナガセはしばらく思案したかのように見えたが

「……判りました。私とミィニャでこれから5秒間敵の弾をENDシールドで全て抑えます……いきましょう、ミィニャ!」

「メイプル3了解!カケル、ジョディ、頑張って!」

「みんなありがとう!

僕が奥の奴をやる。

ジョディは手前の奴をロックオンするんだ!」

「う、うん!!」

カケルとジョディのジオキャリバーは出力を上げたディアスタシオン・フィールド・ドライブによって青いブースター光をさらに強めながら揚陸艦に接近する。

その間にも、ジオキャリバーはFLDキャノンを短射程広角度モードからロングバレルモード(高出力モード)に切り替え、射撃位置の演算を進めていた。

やらせてはなるものかと再び敵の大型戦艦が全ての砲門をカケルとジョディのジオキャリバーMD900に向けた次の瞬間であった。

ヴィイイイィィ……ビッ!

それはロングバレルモードとなったFLDキャノンが短射程広角度の荷電粒子砲から長射程のディアスタシオンフィールドカノンへと姿を変え、射撃可能となった事を示すシグナル音だった。

「発射準備完了、メイプル1、Fox2!」

「メイプル2、Fox2!」

ディアスタシオンの眩しい光が二隻の揚陸艦に吸い込まれたかと思うと、その構成物質は一斉に結合を失い、更に強い光と共に崩壊現象を引き起こし、消えた。

暫くしないうちに惑星制圧という任務を果たすための戦力を失った敵艦隊は撤収を始める……

皆が初陣での大勝利を祝う通信の中、撤退中だった36空からも感謝の言葉があり、カケルは自分達の勝利で誰かが救われたのだという事実に胸がすく思いだった。

初めてのディアスタシオンフィールドカノンの運用で、リアクターがエラーを吐き、今日の英雄が行動不能となり、回収まで小一時間かかったという事を除けばだが。

上陸許可が出た日

あれから一ヶ月【ラベンダー・フリート】の活動は順調だった。

ラベンダーによる36空救出、そしてゾ・アウス機動艦隊の撃退という戦果はジョディとカケル達の個人的共感によって発生した連携だったとはいえ、ボスコニアンと銀河人による混成艦隊が常用運用に耐えうるという事実は、U.G.S.F.総軍へと瞬く間に広がると、人員不足に喘ぐバンガードフリートの各艦隊にとっては朗報であったこともあり、直ちに銀河人との混血種ボスコニアンをボスコニア国防軍からU.G.S.F.へと引き抜こうという声や、ボスコニア国防軍の将兵からもU.G.S.F.への出向を望む声が早くも上がりだしていた。

当初の戦力配備計画にあった艦艇も順次ラベンダー・フリートに充当されると共に壊滅寸前だった36空はラベンダー・フリートに組み込まれ、その戦力は護衛艦20隻、打撃戦闘艦15隻、航宙機母艦5隻、そして旗艦ラベンダー、合わせて41隻と極めて充実した物となった。

上陸作戦こそなかったものの、威力偵察を実施せんとした軍事帝国ゾ・アウスの艦隊を二度撃退し外宇宙艦隊としての実績を示しつつ、時にはボスコニア国防軍と共同で星系内での違法船舶拿捕に協力するなど、内宇宙艦隊としての任務をこなす等、銀河人とボスコニアンによる混成人員による特務艦隊としてその名も知られ始めていた。

人員も新たに選抜された銀河人、混血種ボスコニアンによって補充され名実と共にラベンダー・フリートは特務「艦隊」となった。

しかし、そうした流れの裏では、別の動きもまた活発化していた。

◆

銀河連邦主星、惑星ガイアにある大邸宅の書斎では、銀河連邦議会のジョン・トヨトミ・ゴールドマン上院議長と、ボスコニア国防軍のクレア・ヤーネフェルト少将がデータスワローで会話を交わしていた。

上院議長の書斎には政治学から地政学、医学に国防と多種多様な紙媒体の書籍が、今では希少品のマホガニー材で作られた光沢と落ち着きを併せ持つ色調の本棚に納められ、書斎というよりも国立の大図書館を思わせる雰囲気が漂っていた。

椅子、机と言った調度品も同様に希少品であるウォールナット材で統一されており、マホガニー製の本棚に比べると光沢こそ無くとも、上品でシックな色合いによって部屋全体に優雅さと緊張感を与えていた。

「ゴールドマン議長、今回の一件は到底容認出来る物ではありません」

淡々とした口調ながらも唇をきつく結んだ少女はPDAタイプのデータスワローで話の主に抗議の声を上げていた。

「――ふむ……はい、そこまで。

クレア君、そういう風に感情的になるのは感心出来ませんし、やめましょう。

それよりもっと有意義な事に私たちは時間を使わないといけません。

いいですね?」

「はい、ゴールドマン議長……」

同じくダンデリオン恒星系、惑星ダンデリオンⅢの衛星軌道上にあるボスコニア国防軍基地において、クレア・ヤーネフェルト少将は静かに頷いた。

◆

一方、久々の上陸許可日を迎え、軌道ステーションから惑星ダンデリオンⅢへと降りる軌道エレベーターに乗り込む集団が居た。

彼らはいわずと知れたラベンダー・フリートのメイプル小隊の面々だった。

上陸許可とはいえ、私服も持たずにラベンダーへ召集されたメイプル小隊はU.G.S.Fの制服でも基地或いは艦内勤務に用いる第三種軍装に身を包んでおり、いわゆる制服然とした格好であったが先の任務でいきなり着せられた多用途宇宙服よりも遥かに人間的ではあった。

唯一つ、U.G.S.F.も10代前半の隊員は極めて稀だった為、何処にあったかも定かでない倉庫から引き出したU.G.S.F.2600年式第三種軍装しか合う物が無く他の軍装と大きく違っていたことを除けばだが。

しかし現行の2900年式軍装と違い、首から膝下までを覆う青いケープとグレーの上着で構成され、性別を持たない2600年式軍装はボスコニアン達にも余計な意識を強いる事もなく目立ち過ぎない上に程々には周囲に軍人である事を理解させる事が出来た。

◆

軌道エレベーターで久々に惑星ダンデリオンⅢの地表に降り立った5人が最初に地下走行エアロトランジットで向かったのは基幹都市ウェスト・タケシタ・シティだった。

ここは銀河人側の文化がボスコニアン向けにまず持ち込まれ、混血種ボスコニアン達の手で更に変化していった混血種ボスコニアン独自の文化、いわばポスト・ボスコニアン文化を発信し続ける中心地である。

エアロトランジットから降り立った彼らを迎えたのは、混雑と喧騒だった。

道を行き交う人々は銀河人、ボスコニアン或いは見た目でこそすぐには判らないが混血種のボスコニアン問わず明るいパステルカラーの服装で着飾り、会話を交わしながら地球時代から続く伝統的な菓子を手に歩くカップルやグループも多く、喧騒と甘い菓子の香りであふれたこの空間はメイプル小隊にとってはアウェーでしかなかった。

◆

「今日は人が凄いねー」

うな垂れてトレードマークのツインテールを前にだらりとさせたのはミィニャだった。

「来週は母の日ですし、皆さんが買い物に出てくるのは当然ですから」

平静に答えて見せたのは黒いショートカットの少女、ナガセだった。

「ねぇ、母の日って何なの?」

ミィニャが問う。

「そっか……ミィニャは『学校育ち』だから母の日を知らないんだ……」

一際背の高いポニーテールの少女が言った

「ジョディ、母の日って何なのか教えてよ」

ミィニャの懇願に答えるように、ジョディは話し始めた。

「ミィニャはどうやって生まれてきたかは知ってるよね」

「うん、私の遺伝子提供者のボスコニアンが居て、銀河人が居て、その両方の遺伝子で受精卵を作って、病院で培養して生まれてきたんだよ」

◆

「そう、その遺伝子提供者でも女性の事をお母さんって言うの。

5月の最初の日曜日に、そのお母さんに日ごろの感謝を込めたプレゼントをする風習を母の日って言うの」

「日ごろの感謝……?」

ここまで来て、ジョディはしまったという顔をした。

元々のボスコニアンは人工授精で生まれた後はすぐ学校で集団教育を受ける以上、母との接点を持たないし、日ごろの感謝等は持ちようが無かった。

銀河人とボスコニアンがパートナーになり子供を設けた後、双方が銀河人側の風習に習って育児を家庭で行い、母の日を祝うようになったのもここ最近の話だ。

彼女にとって無い物を祝う日が存在するという事を教えることは残酷すぎた。

「感謝なんて何をすれば良いのかな……私、お母さんに会ったことも無いよ……産まれた時からずっと学校で育ってきたし……

迂闊だった。

ジョディは銀河人の父親の方針で家で育てられ、両親から温かく育てられた日々を思い出していた。

しかし、それはボスコニアンにとっては極めて特殊な例でしかなかったのだ。

◆

「気にする事は無いと思うよ」

そう言ったのはカケルだった。

「母親なんて居ることもあれば居ない事もある。

僕の母親も小さい頃に死んじゃって全く覚えていない。

だから居る人だけが祝えば良いだけで、何も全員がしなきゃいけない訳じゃないんだ」

「カケル……」

ジョディは息を呑んだ。

親を失っているなど話しづらい事も、ミィニャの為に打ち明けたのだ。

「それにミィニャは学校に預けられる前にお母さんが学校と手続きはしているんだろう?

良く判らないけど、調べればお母さんの居場所は判るんじゃないかな」

カケルの言葉に、ミィニャの曇った顔が少し晴れた。

「でも、一度も会ったこと無いお母さんに会えても、何を感謝すれば良いか判らないよ……」

「簡単な事さ、私を生み出してくれて、ありがとう。

そう言えば良いんじゃないかな。

お母さんがミィニャを生み出そうと決めなければ、ミィニャはこの世にいなかっただろう?

でも、生み出したから、こうしてジョディ達とも仲良くなれたんじゃないかな」

◆

カケルは敢えて”産む”という言葉を使わなかった。

それは混血が進んだ今でもボスコニアンは出産能力を消失しており、人工授精と培養装置に頼る形で子供を作るしかない事は銀河人の彼も良く知っていたからだ。

文字通り作り出される子供、それがボスコニアンではあったが、受胎の形がどうであれ、子供を作ると決め、パートナーと共に受精卵を生み出したのはミィニャの母なのだ。

それだけは揺るぎの無い事実だと意識しての発言だった。

「そうか……お母さんがいなければ、私もいないんだよね……うん!

お母さんと会えたらそうするよ!

それで、皆の事を話して、誕生させてくれた事と、そのおかげで皆と会えた事への感謝を伝える!」

ミィニャはすっかり上機嫌だった。

◆

「考えてみると不思議ですね、家族と言う概念は」

ナガセは呟く。

「私達は混血種と言えどボスコニアンは性別を失って久しいですし、何故、銀河人の男性をパートナーとして選び、関係性を強めようとするのでしょう?」

ナガセの問いに、カケルもジョディも即答は困難だった。

「それは多分、今の私達と同じだからじゃないかな」

「え?」

ジョディの返答に驚いたのはカケルだった。

「私達は偶然皆出会ってこの小隊に集まったけど、こうやって一緒に過ごしているでしょう?

でも、銀河人の家族はパートナーが出来て、子供が出来て、その子供達と集まって過ごすから、皆一緒にいるうちに、お母さんとかお姉ちゃんとかお兄ちゃんとか、色々名前はあるけど家族が出来て、一緒に過ごすようになるの。

だから、一緒に過ごせば関係性は強くなるというか、ううん、そうじゃないかも。

仲良く慣れるんだと思う。

だから私達も家族と変わらないと思うなって。

それにアリス副長は女性だけど、ボスコニアンのパートナーが居たって聞いたこともあるし、性別はきっと関係ないんだと思う」

◆

「なるほど、集団の形成プロセスこそ違えど本質は同じということですね」

ジョディの説明にナガセは納得した。

「ねぇねぇ、私達が家族なら誰がお母さんになるの?」

「家族と言う概念からすれば、一番の年長者がお母さんになりますね」

「じゃあ、ジョディがこの小隊のお母さんなんだね!」

ナガセとミィニャはこの隊を一つの家族と看做したようだった

「でもちょっとまって下さい。

私達の遺伝子提供者はジョディではないですよ。

遺伝子提供者ではない年長者の呼称としてはお兄ちゃん、お姉ちゃんという呼び名があります。

ボスコニアンの銀河連邦における暫定性別は女性ですから、お姉ちゃんになりますね」

「じゃあ隊長……じゃなくてカケルは?」

「銀河人の男性で年長者ですからお兄ちゃんになりますね」

ナガセは珍しく楽しそうに会話をしている。

「じゃあ、カケルから見たジョディは?」

「年長者はカケルですから、ジョディは妹、ジョディから見ればカケルはお兄ちゃんになりますね」

ここまではすこぶる正論であった。

「えー、でも、お兄ちゃんって、年長だからもっと背が高くないとおかしくない?」

◆

そうだった。

例え混血と言えど、ジョディはボスコニアン故、銀河人よりも背は高く体格もやや大きめになるのは当然だった。

「……じゃあ、私がカケルやこの隊のお姉ちゃんで、いいのかな?」

「年下のジョディが僕のお姉ちゃんか。

でもまぁいいか!」

少し悪戯っぽく笑ってみせるジョディに困惑しつつも、年下の姉も悪くないかなとカケルが思ったのは、母を失った身故の感情だった。

そんな会話を交わしながら、彼らがここに来た理由はジョディとミィニャの提案からだった。

混血種ボスコニアンにとって一番のファッションの最先端であるブランド【KIRARI】の衣類でコーディネートを楽しむと共に、無機質なデザインの多用途宇宙服のデザインカラーパターンを宇宙服内蔵のローグレード・ガーメントシステム(物質投影システム)にインストールして貰い、よりファッショナブルにしたいという要望があったからである。

◆

多用途宇宙服に内蔵されるローグレード・ガーメントシステムは、デザイナーがコーディングしたデザインパターンをインストールすることで、自由にデザインをコーディネート出来るため、U.G.S.F.の各部隊でも部隊色のパターンを作り、コーディネートしている例は多々あるが、ファッションブランドのデザイナーにそれを頼むことは稀である。

最初は難色を示したハミルトン指令ではあったが、部隊の存在意義をアピールするには混血種ボスコニアンによる新しい文化の象徴であるブランドのデザインを用いるのはむしろ良い宣伝効果になると判断し、デザイナーとのアポイントまで取り付けてくれた。

結果、カケルとケインを除く3人のボスコニアンは自分達の多用途宇宙服をU.G.S.F.ご用達の大型キャリーケースに入れ、KIRARIの店舗まで引き回すこととなった。

雑踏の中、カケルがひとごみを掻き分け先導し、最後尾をケインが見張り、はぐれないようにする。

完全な縦列陣形を構築し、一向は目的地へと向った。

◆

「いらっしゃいませ、メイプル小隊の皆様。

お待ちしておりました」

メインストリートの中央に位置するKIRARIの店舗で出迎えてくれたのはブランドのチーフデザイナーだった。

三日前の活躍がEAPNニュース等で報じられていたことからなのか、ハミルトン少将からの口利きからなのか、5人はVIP向けと思われる最上階のコーディネート・ルームに通された。

最上階からはウェスト・タケシタの中心街が一望出来る。

街を行く人々も小さく、ここからではどんな服装かは判らないが、ここにくるまでに見たように皆、カラフルでファッショナブルなデザインの服装でいる事は容易に想像できた。

サッカーの試合が出来そうなほど広いコーディネートルームには、ローグレード・ガーメントシステムを応用したのであろう、服装着用シミュレーターと、シミュレーターに読み込ませるための服飾デザインのデジタル表示カタログが並んでいる。

◆

ジョディとミィニャはまるで宝石の山を目の前にした少女のように目を輝かせ、勝手にカタログを開いてはカタログから投影されるコーディネート画像を順番に凝視していたが、もしこのまま放っておけば、1年かけてでもこの部屋のカタログを全て読破するだろうが、ファッションというものと無縁だったカケルとケインには、ただ二人の姿を見守る事しか出来なかった。

「ジョディ、ミィニャ、今日の目的を忘れてませんか?」

そんな状況を打破したのは同じくボスコニアンの【少女】であるマイ・ナガセの一言であった。

「ハッ!?ご、ごめんなさい!!」

慌ててデザイナーに平謝りするジョディも、ボスコニアンには見えず、むしろ年相応の銀河人の少女らしくて可愛いなとカケルはその光景を眺めていた。

「あらあら、いいんですよ、どれも銀河で最高の人気を誇るコーディネートばかりですから。宜しければ後で是非ご試着下さっても構いませんから」

「えっ、本当にいいんですか!」

ミィニャが歓喜の声をあげる。

「あ、あ、あ、ありがとうございます!」

ジョディはまた慌ててお礼をするが、なんともぎこちない動きである。

気のせいだろうか、カケルの視線はジョディの方を常に向けられていた。

◆

何故こうも気まずく感じるのだろうか。

いっそ店舗を出たほうが良かったのではないだろうかとカケルは考えていた。

ジョディ達3人はL.S.U.S.(多用途宇宙服)に着替えるため、デザイナーに案内され同じく最上階コーディネート・ルームの一角にある更衣室へと入っていくのを見て、軽くため息をついた。

先の初陣でも、カケルは出撃前にカタパルトデッキ横の更衣室でL.S.U.S.に着替えるとすぐにジオキャリバーに飛び乗り、他の3人が着替えを済ませて搭乗するのを待っていた。

しかし、今回はその時のように着替えを待つという時間がとても不自然なものに感じられたのである。

当然の事だが、コーディネート・ルーム内の更衣室は密閉されており、中が誰からか覗かれたりすることは無い。

なんらやましい事はないはずなのに、ある種の罪悪感を覚えるのは何故なのだろうか。

そう、カケルが思案を巡らせているとガチャリという音と共に3人が出て来た。

◆

「お待たせー!」

「お着替え完了ー」

「着替え終わりました」

3人があの時の出撃時と同じL.S.U.S.を着ている。

皆、この前に着用した時は緊急発進だった為、なんらカラーリングは施されず、真っ白なモノトーンのままの汎用宇宙服だ。

あの時と同じ姿のジョディが、今は見てはいけない物のように見える現象に、カケルは軽い圧を感じたがそれでも目線を自然な方向へ向けた。

「お疲れ様です皆様。

それでは当KIRARIブランドでデザインしましたカラーパターンをインストール致します。

一人ずつこちらの端末の前にお立ち下さい」

デザイナーは手際よく端末を操作し、3人のL.S.U.S.にカラーパターンをインストールしていった。

「それではどうぞ、実際にシステムを立ち上げてみてください」

デザイナーが言うよりも前にジョディは左腕部のスイッチを入れるとL.S.U.S.に内蔵されたガーメント・システムが低いモーター音のような稼動音と共にオリジナルデザインのカラーパターンをL.S.U.S.に浮かび上がらせた。

「すごい!こんなにかわいくなっちゃった!」

「私も私も!」

ジョディとミィニャがはしゃぎながらポーズを色々ととってはお互いの姿を見せあっているのは、実に子供らしかったが、それを落ち着いた顔で見ているナガセだけは少し大人びて見える。

ナガセは確か年齢換算すればジョディより年下だったはずだと考えるとカケルは今の風景が少しおかしく見えた一方で、人間の子供となんらかわらないはしゃぎ方をするジョディの姿にほっとさせられた。

しかし、流石ポスト・ボスコニアン文化の先端を行くブランドというだけあって、そのカラーリングは軍用の装備とは思えない大胆な物だった。

パステルブルーを基調としながらも胴体のラインはライトパープルではっきりと塗り分けられ、両手両足はそれぞれ内側をパステルピンクに、外側をパステルブルーに塗り分けている事から、想像以上に身体のラインが明るい色で強調されるのだ。

カケルはこんなカラーリングをどこかで見た覚えがあり、記憶を辿ろうとしたが、何故か罪悪感がそれにストップをかけた。

◆

「ねぇねぇ、カケル。似合ってるかな?」

不意にジョディから声をかけられ、カケルはようやく思案から抜け出した。

カケルは慌ててジョディの全身に目をやった。

身長こそカケルより頭一つ高いものの子供にしか見えない彼女だったが、明るいパステルカラーで彩られたL.S.U.S.で包まれた身体は可愛らしく、そして美しかった。

彼女の笑顔とも相まってか、彼女は銀河人の少女そのものだった。

そんな少女の身体を凝視するという自分の行為からくる背徳感からか、目を逸らしたい衝動と、もっとその姿を見ていたいという思いの葛藤が激しく脳を焼いた。

「うん、凄く可愛いよ」

「デザイナーさん、ここのカタログのコーディネート試しても良いですか?」

程なくして、ジョディはいつの間にか取り出したのか、先程目にした服飾カタログのうち一冊を取り出し、デザイナーに見せた。

「ええ、是非ともお試し下さい!」

「やったあ!」

「ありがとうございます!」

ジョディとミィニャはデザイナーの好意に乗り、自分達の身体を着用シミュレーターにスキャンさせると誰から教わるまでも無く、カタログからデジタルコーディネートカードを取り出してはシミュレーターのターミナルマシンに読み込ませ、着飾った自分達の姿を表示させて見ては喜び、はしゃいでいた。

◆

ジョディとミィニャの『試着』は暫く続き、そろそろ昼食をとっても悪くない時間に差し掛かった頃、ナガセが一度も試着をしていない事にカケルは気づいた。

「ええと……ナガセさん?」

「どうされました?隊長」

「いや、今は任務中じゃないからカケルでいいよ」

「はい」

「いや、ええとナガセさんは試着しなくて良いのかなと思って」

「ええ、私は興味が余りないので。

それとも私も何か選んだほうがいいのでしょうか?」

「そう言う訳じゃなくて……ほら、ひとそれぞれだし」

ナガセはそう言いながら二人の試着を眺めている。

今回のL.S.U.S.のカラーパターン変更にもあまり興味をしめしていなかった事も含めて、銀河人との混血が進んだボスコニアンでも、銀河人の女性のようになる事もあればそうでない事もあるのだとカケルは考えた。

「すみません、この服、お店にまだありますか?」

暫くして試着が終わると、ふいにジョディが言った。

どうやらカタログの中で一つお気に入りの品が見つかったらしい。

「私も私も!このコーディネートが欲しい!」

ジョディ以上に子供っぽい口調でミィニャが言う。

「ええ、どれもすぐにご用意できますよ」

「やったー!!」

デザイナーの言葉に二人は喜びながら声をあげる。

「ねぇねぇ隊長、買った服、この場で着ていってもいいでしょ?」

ミィニャがカケルに猫なで声で懇願する。

カケルの脳裏には一瞬、前にジョディ達を襲った純血ボスコニアンの姿が映った。

もしまたこうした格好をして歩いていれば二度目のトラブルになるかもしれない。

しかし、大人しく軍服のまま帰るのもそういった連中の思う壺ではないだろうか。

少なくともボスコニアンがどのような格好をしても、それは法の下で許された事であって奴らが決める事ではない。

「うん、いいんじゃないかな。

せっかくの上陸許可だし、オシャレを楽しんでも」

カケルは自分でも少しは気の利いた事を言えたなと満足した。

更衣室から出て来たジョディはパステルカラーのロリータドレス、そしてライトイエローのリボンで長い髪をポニーテールに結わいた姿で、ミィニャはパステルブルーにカラフルな星柄のミニワンピース姿と、先程まで街で見かけた人々と良く似通った姿だったが、軍服でもL.S.U.S.でもない私服の二人からは言い表せない個性と特別さを感じさせられた。

一方、元の軍服に着替えたナガセからも、それがナガセであるという事をその姿が強く主張している。

この時購入した服の数は実際に着て出て来た分よりも数多くあり、ジョディとミィニャでは持ち切れなかった為、カケルは言われるまでも無くポーターよろしく二人の荷物の一部を抱えて運ぶことになったが、不思議と不快感は無く、むしろ抜け目ないなとカケルは感心していた……

◆ ジョディの慟哭

ウェスト・タケシタ・シティは飲食店も充実しており、充実したランチタイムを得るにもうってつけの店が幾つもあり、準備の良いジョディは既にその中から店を決めていた。

特に却下する理由も無く、腹を空かせていた5人は言われるがままにその店で昼食を取る事になった。

銀河標準時刻では今日が休日ということもあり、店内はほぼ満員であり、その中にはカップルも多く見られた。

ボスコニア共和国の惑星とはいえ、このカップルのうちどれくらいがボスコニアンなのか、地球人種なのかは流石に図りかねたが、混血化によって銀河人とそう変わらない姿になるのはジョディ達の件で把握済みなので、今では多くのボスコニアンがこうして銀河人と変わらない姿で銀河人と交際しているというのであれば、極めて平和的に融和を達したのではないだろうか。

そんな事を考えながら、5人で平穏にお勧めのランチ・プレートを食べようとした時だった。

◆

一つ間を挟んだ隣のテーブルから、話し声が聞こえてきた。

「ねぇこの前のニュース見た?」

「見た見た!あの落ちこぼれのジョディが英雄扱いされてるの超ウケるんだけど」

「何をやらせてもダメな地球人レベルのジョディがお膳立てして貰って、SATに入っちゃうなんて、やっぱり偉い人に……」

「ちょっとナニ言ってるのよ!本当にキモいんだけど、あの子まだ子供よ?」

「でも聞いたことない?

銀河人の中にはああいう子供が好きな変態がいるっていう事」

「えー、じゃあ変態の相手してあの新型機用意してもらったって事?

ちょっと必死すぎじゃない?」

「良く考えろよ、あいつは混血種でも第5世代、ボスコニアンの血は薄くなっていて、空間認識力も身体能力もどん底なんだぜ、国防軍でも下から数えたほうが早い落ちこぼれを引き取って貰うにはそれくらいしかないだろう?」

「第5世代ってもう銀河人と同じじゃん、わざわざボスコニアンって名乗らないで欲しいし」

「本当にそれ、気持ち悪い。地球人みたいに子供作れるわけでもない、かといって私達ボスコニアンみたいに強いわけでもない」

「銀河人でもなければボスコニアンでもない、ただの気持ち悪い化け物じゃない

そうやって色目使って地球人をたぶらかしているだけの、いや、童貞喰いって奴?」

「やだ……気持ち悪い」

「でもどうせ中身は落ちこぼれなんだから、そのうちすぐ死んじゃうんじゃない?

あのお高いジオキャリバーと一緒に」

「じゃあ、童貞喰いの役立たず、ジョディちゃんの冥福を祈って、献杯!」

◆

献杯、それは死者を弔う時の号令だ。

このボスコニアン、それも純血種のジアラ・ボスコニアンは同じジョディを既に死んだものとしてあつかっていたのだ。

間違いない。

彼女達はボスコニアン、それも純血種のジアラ・ボスコニアンだ。

話の内容、そして体格から見ても成人した、ジョディより年上かつ自分より上の階級のボスコニア国防軍の兵士だろう。

しかし、そんな事はカケルにとってはどうでも良い事だった。

「おい、そこのボスコニアンども!

僕がそのラベンダー・フリートの航宙機隊長だがどういうつもりだ!?」

それまで物静かだったカケルからは信じられないほどの怒号が飛び、周りは凍りついた

「え、ちょっと……本人いたじゃん……まずくない?」

「まだ死んでも居ない隊員に献杯とはどういうつもりか聞いている!」

「やだぁ、この子本気でジョディの事かばってるよ」

「じゃあ教えてあげる。

ジョディはもともと私達の第7航宙機師団に居たの。

だけど本当にボスコニアンの中では腕も体力も最低であまりに役に立たなかったから入ってすぐ追いだされの」

次々と飛び出す罵詈雑言にカケルは拳に力を込めたが、ジョディはカケルの腕を強く掴み制止し、そして首を横に振った。

カケルは後ろを向き、ジョディを見た。

ジョディは顔を真っ赤にして、涙を懸命にこらえていたが俯いた顔から大粒の涙が零れ落ちているのはすぐに判った。

◆

「ね、本当だって判ったでしょ?

その子は出来損ないなの」

「そんなジョディがどうして特務艦隊に選ばれて、あまつさえ誰でも活躍できるような新型機をあてがってもらえるわけ無いじゃない。

それ位貴方だってわかるんじゃない?」

「やっぱり銀河人に好かれたくてそんなカッコしてるの?

地球人でもボスコニアンでもない化け物の癖に格好だけ決めて地球人にこびてるの?

次は光子魚雷でも欲しかったりする?」ボスコニアン兵の一人が魚雷に跨るジェスチャーをしてみせる

「ちょっと食事中やめなさいよー」ジョディがこのラベンダー・フリートに来た理由が、色目を使って新型機をお膳立てして貰う為だったという無責任な言いがかり、そして、自分やスコール司令含め、男達を色目で騙し……つまり自分自身が騙された存在だと言うレッテル張りをされた事が、彼にとっては許しがたかったのである。自分はあの時、相手が可愛い女の子に見えたから助けたのだろうか?

男だったら助けずに静観を決めたのだろうか?

いずれにせよ、そんな疑問を植えつけたこのジアラ・ボスコニアン達が許せなかった。

そして、今になって相手の性別で対応を変えたのかどうかという猜疑心を自分自身に向けざるを得なくなった自分の自信の無さそのものへの怒りも同時に沸いていた。◆

「ジョディは出来損ないや化け物なんかじゃない!

メイプル小隊は全員がエースパイロットだ!」

カケルはやっとの事で抵抗の意思表示をした。「聞いたぁ?

エースパイロットだってさ。

絶対ありえないってばぁ、精々お墓行きがいいところにきまってるじゃない。」

「五月蝿い!

絶対にジョディも他の隊員も死なない。

エースパイロットが死ぬわけが無いだろう」

「じゃ、見せてもらいましょ、今度の作戦で」

「なんだかゴハンまずくなっちゃったー、いこー」

「本当に超ウザイの!」

こうして、第7師団のパイロット達は席を後にして去っていった。カケルは自分から売った喧嘩にも関わらず、今になって緊張でこわばった身体を震わせながら元の席に戻った。「ねぇカケル。帰ろう」

席に戻ったカケルをまっていたのはジョディの思いもよらない言葉だった。

「あんな奴ら気にすることはないよ。

そ、それよりさ、残った昼ごはん早く食べちゃわないと」

「帰ろう!」

ジョディは泣き叫んだ。まさかこんな所で純血ボスコニアンと出くわすとは運が悪いな……

そう考えると共に、ジョディの胸中を察するとカケルも胸が痛んだ。

そんな最悪の空気と共に、一向は店を後にした。◆

軌道エレベーターへ向う帰り道、気まずい雰囲気の中、メイプル小隊は縦列を組み歩いていたが、不意にジョディが足を止めたかと思うと、先程KIRARIで買い込んだ服を詰め込んだプレゼントボックスを全て手放した。

道には箱や紙製の買い物袋が散らばったが、それをすぐに広い集めて渡せる状態ではなかった。「バカみたい……」

ジョディはうつむき、肩を震わせていた。

顔は赤く染まり、口を歪め、閉じられた目には涙が滲んでいた。「ジョディ?」

カケルは道路に散らばったプレゼントボックスを拾おうとした手をふいに止め、視線を移した。「こんな物……こんな服ばかり買って、私、バカだよね……」

「ジョディ、何を言ってるんだ?」

「こんな服を着ても、どれだけ綺麗なお化粧をしても、私は銀河人の女の子になんかなれない!

私の体は地球人とは違う!流れている血も、体を作る遺伝子も、全てボスコニアンの戦う為だけの物でしかない!

私はいつまでたってもさっき言われた通り化け物と同じなのよ!」ジョディの手はこぎざみに震えている。

その震えは明らかに銀河人の手の震え方よりも激しかった。

強張り、震え、握り締めた拳から血が流れている。「私の体は地球人とは違う。

心も体もカケルとは違う。

どうごまかしても私は化け物。

さっきの人たちが言ってた通り、私は銀河人にはなれない!

ボスコニアンのままなの!

貴方たちを数世代にわたって殺し続けた化け物でしかないの!

ねぇ、カケルだって怖いんでしょう?

カケルだって、本当は怖いんでしょう?

こんな体の私が、いつも一緒にいて、同じチームメンバーどころか、友達にまでなってしまった事を後悔しているんでしょう?」ジョディは座ったまま、カケルを見上げた。

大きく腫れた目からは、涙が止め処もなく流れている。彼女の姿は、その感情は、泣き叫ぶ銀河人の子供そのものであったが、その根拠はあまりにも銀河人からは離れていた。「そんなこと、あるわけない!ジョディは大切な」

「ウソ!!

本当は気味が悪いんでしょう!

こんな化け物が、銀河人のような姿に身を変えている事が!

もう放っておいて!」泣き叫ぶジョディに応じるように、ミィニャとナガセも同じように肩を震わせていた。

カケルはただ、立ち尽くす事しかできなかった。

静かなる瓦解

気まずい空気のまま、上陸日を終えた翌日、メイプル小隊の4人は特務艦ラベンダーのシミュレーションルームで今日の訓練の準備を進めていた。

ただ、いつもと違うのは、集合時間前にはいつも駆けつけて来るはずのジョディが居ないという事であり、その事に誰もが動揺を隠せずにいた。

「ジョディ、遅いね……」

ミィニャが不安げに呟いた。

「体調が良くないのではないでしょうか?」

判っていても、敢えて別の回答をナガセは返した。(やっぱり……)

カケルは昨日の出来事がジョディの心に致命傷を与えたのではないかと危惧していた。

そんな時である。「みんなおはよう!ごめんなさい、遅れちゃって!」

ジョディがシミュレーションルームに駆け込んできた。「ジョディ、遅いよー」

ミィニャが少し安堵した顔でジョディに駆け寄る。

「これで全員揃いましたね」

ナガセも無表情ながらも安心した声を発した。

「良かった……ね、カケル?」

ケインはカケルの方を向いたが、カケルは不安げな顔をしていた。

「さぁ、今日の訓練、始めようか」

カケルはジョディを目で追いつつ、シミュレーション用のP.O.D.システムに入っていった。シミュレーター上に広がる宇宙へと5機のジオキャリバーが飛び立つ。

編隊飛行、連携攻撃、対空戦闘、対艦攻撃、順次訓練のプログラムをこなしていく5人だったが、カケルは心の中の不安が更に高まるのを感じた。

(ジョディは昨日の事でまだ動揺している)

たとえ混血児であろうとも、ボスコニアンの血を引くジョディ達の動きは地球人の自分より機敏であった。

しかし今日のジョディの動きはいつになく鈍かった。

旋回する時も、攻撃をする時も、何かためらいを感じるような挙動があった。

何もかも、一瞬遅れている……「今日の訓練はここまで、みんなお疲れ様」

カケルがそう言うとミィニャとナガセは皆でどこへ夕食を食べに行くか相談を始めていた。

一方、ジョディは誰よりも早く皆の前に立って言った。

「みんなゴメン、今日急ぐから!バイバイ!」

そう言い終わらないうちにジョディはシミュレーションルームから飛び出していった。

その表情は笑っていた物の、どこか強張っていた事を、カケルは見逃さずにいた。

ボスコニアからの挑戦

「我々も舐められたものです。

相応の報いを彼らには与えるのが当然かと……」

クレアはデータスワローに怒りを向けていた。

データスワロー上には先日のメイプル小隊とボスコニア国防軍の兵士達によるイザコザの一部始終が収められた動画が再生されている。

「どちらが上なのか、はっきりと見せ付ければこれ以上メイプル小隊、いえ、ラベンダーフリートが図に乗る事も無くなるかと。

ボスコニア共和国の国防において、どちらが守りの要なのかを示す必要があります」

「はい、そこまで。

クレア君、あまりそう感情的になっては正論も正当性を失いますよ」

「す、済みません。ゴールドマン議長」

「いいでしょう、確かに防衛の主権がどちらにあるのかはきちんと問うべきですし、ここは私に任せなさい」

データスワローの向こうでは、ゴールドマン議長が余裕の笑みを浮かべていた。

◆

三日後の夜、惑星ダンデリオンⅢの中心街にある高級レストラン”歌聖”では奇妙な面子による会談が執り行われていた。

一人はいわずと知れたUGSFラベンダー・フリート司令官、スコール・ハミルトンである。

そしてもう一人は彼をここに招待した銀河連邦議会上院議員、ジョン・トヨトミ・ゴールドマンであった。

ゴールドマン上院議員は連邦議会議員であると共に銀河連邦でも指折りの巨大企業、ゼネラルリソースから大きな支援を受けている政財界のフィクサーである一方、銀河人でありながらボスコニア共和国の要人達との間に太いパイプを持つ事で知られている。

テーブルにはどれも普通の身分なら口にする事は出来ない高級食材を用いた色鮮やかな料理が並び、更にワインボトルとワイングラスが用意されていた。

(この前菜だけでUGSF将兵何年分なのか……ぞっとしないな)

ハミルトン指令は怒りや嫉妬と言うよりも、連邦が歩むべき道を決めるべき立場の政治家が贅を尽くした美食に溺れていると言う事に呆れていた。

ゴールドマン議長の美食家ぶりは政治家として不適切であると言う話は度々タブロイド誌でも聞き及んでいたが、実際に見るといよいよ平静さを保つのが困難になるのも無理はない。

「首星ガイアから遠路はるばるご苦労様です。議長殿」

ハミルトン指令は隠すまでもなく嫌味たっぷりに挨拶をする。

「いやいや、大した事はないのですよこれが。

クルーザーを使った宇宙の旅は実に楽しいもので……さて、この前の36空は大変でしたな」

そう言うとゴールドマンは用意されたワイン――シャトー・ディケムを一口含んだ。

ハミルトン指令もそれに倣う。

70年物ワインの重厚感あふれる苦味と香りが、喉から肺と胃を満たしていった。

「実はある一件以来、ボスコニア国防軍の中に不穏な動きがあるのですよ」

「ほう?」

ハミルトン指令は視線をワイングラスからゴールドマンの目に向けた。

「確かに貴方達ラベンダー・フリートは窮地を救った……

しかし、もともとゾ・アウスからボスコニアを守る為に駐留していたUGSFの36空は装備もおざなりであった。

しかし、あの時ボスコニア国防軍がより素早く展開していれば、損害も無く、ラベンダーの手をわずらわせる事も無く勝利できた――

それが、彼……いや、彼女達の主張です」

ゴールドマンがボスコニアンを彼女と呼んだ事から、ハミルトン指令は彼をコンサバらしい価値観の男だと感じ取った。

「まぁ、本題はここからなのですが、ボスコニア国防軍やボスコニア共和国の議員達は貴方達ラベンダー・フリートと国防軍のエースと模擬戦をさせたいと仰っているのですよ。

模擬戦で貴方方が勝てば、頼るに値すると認めるが、そうでなければ銀河人とボスコニアンの共闘……つまり、プロジェクト・ラベンダーも不要であるとして、ラベンダー・フリートの解体とボスコニア国防軍の軍備拡張の承認を連邦議会で求めると、随分過激な意見もあるのですが……正直な話、ボスコニア共和国の方々とは常々仲良くさせて頂いている私でも抑えきれないと言うのが正直な所なのですよ」

「それは穏やかな話ではありませんな」

鼻から息を吐きながら、ハミルトン指令は70年物のワインを一気に飲み干した。

「つまり、模擬戦を受けて立て。

勝たなければ国防軍も政治家も我々を許すつもりは無いぞ……と」

「そういう事です。

国民から認められるには、国民から認められるに値する努力を続けるしかありません。

そう遠くないうちにボスコニア国防軍から正式に演習の打診が来るはずです。

今日はそれだけでも早くラベンダー・フリートの皆様にお伝えしたかったのです」

ゴールドマンはそう言うと、ワインをもう一口軽く飲んだ。

◆

基地への帰路、ハミルトン指令は迎えに来たアリスに一連の話をした。

「全く、くえない男だ。

我々をボスコニア共和国から追い出し、共和国の完全自主防衛を実現させる事で、連邦との争いに負けたという歴史的屈辱を晴らさせてやる一方、UGSFの駐留艦隊にも撤退をさせ、穴埋めの軍備拡張では彼のスポンサー、ゼネラルリソース社の兵器を買い取らせてwin-winという所におさめるつもりなんだろう。

マッチポンプも甚だしい」

不機嫌そうに空を見上げる。

「それで……勝てる算段は?」

アリスが尋ねる。

「カケル達次第さ。

あまり悪役にはなりたくないが、彼もラベンダー解体は望まないだろうし、最善を尽くしてくれる事を祈るしかない」

ハミルトン指令は、過去に悪い事をした時の事を思い出したかのような顔をした。

◆

翌日、事態を知らされたメイプル小隊は色めき立った。

「そんな……この艦隊無くなっちゃうの!?」

ミィニャが真っ先に叫んだ。

「必ずしもという訳ではないが、どうもそうさせたい連中がいるらしい。

だが勝てば何も問題ない」

スコールは静かに答えた。

「司令官、ボスコニア国防軍第7航宙機師団・第4航空団……この対戦相手って」

ジョディが尋ねる。

「そう。ボスコニア国防軍きっての主力部隊、ボスコニア国防軍第7航宙機師団第4航空団所属レイピア小隊……ついこの前、お前達と小競り合いをした連中の中にいたグループ。

その4人がお前達と模擬戦をしたがっている」

ざわつく会議室内でカケルは考えていた。

子供の頃、突然目の前から消えていった両親。

そしてたった一人の家族であった姉とすらも、連絡を取り合う事が出来なくなった事を。

ラベンダーが解体されれば、ケインも、ジョディも、ここにいる仲間もみな離れ離れになって別の戦地へと配属されていくだろう。

これ以上の喪失は、カケルにとっては受け入れられない事であった。

◆

「みんな、勝とう!

ラベンダーの解体なんて僕は嫌だ!」

カケルは叫んでいた。

「私も勝ちたい!」

ジョディも続いた。

「私は……あの人達に勝ちたい!負けたくないの!」

ジョディは叫んだ。

そして、目を大きく見開き、唇をかみ締めながら、カケルとハミルトン指令を見る。

「私もです」

ナガセが静かに頷く。

「私も頑張る!絶対、解散なんて嫌だもん!」

ミィニャも強い声で言った。

ハミルトンは皆を一瞥した。

「そこまで言うなら結論は出たような物だ。

カケル・ルナーサ・ダヴェンポート中尉。

君にはメイプル小隊を指揮し、この模擬戦に挑んで貰おう」

カケルは黙って頷いた。

◆

その日からセイバー小隊との演習に向けての訓練が始まった。

ある日は実機で、ある日はシミュレーターによる第四航空団のデータを相手に、昼夜惜しまず訓練は行われたが結果は芳しくなかった。

第4航空団の錬度は勿論だったが、彼らが使う機体、ジオセイバーは直線加速性能でこそジオキャリバーMD900に劣るものの、その旋回性能では大きく上回っており、機動力を生かしたドッグファイトに持ち込まれればほぼ確実にカケル達の敗北は決していた。

もう無理をしてまで勝つ必要もないのでは、半ば諦めに近い空気が隊を支配しつつも、隊による訓練は続いた。

そんなある日の事だった。

「ねぇ……もう無理だよ……第4航空団になんて勝てっこないよ……」

その日のシミュレーターを用いた訓練の終わり際、ミィニャが呟いた。

「どうして……」

ジョディも声を震わせていた。

◆

翌日、隊員達は挨拶もままならないまま、黙々とシミュレーターによる演習を続けていた。

シミュレーターの評価レートは昨日の半分まで下がっている。

負のスパイラルでモチベーションが低下し続けているのは明白だった。

互いに声をかけることもせず、黙っていれば連携すべき所で連携も出来ない。

当然の結果だった。

感情に任せるまま粗雑な軌道を描くジオキャリバーMD900は次々とジオセイバーに撃墜されていく。

メイプル小隊が、その日通算で10回目の戦死を越えた頃だった。

相変わらず、ジョディの機体は優雅さの欠片もない飛び方を続けていた。

推力に任せた乱暴な機動で直進を続け、限界速度に達しようとしているが、この単純な機動ではすぐに狙い撃ちされてしまうだろう。

その時だった。

シミュレーターのAIが操作するジオセイバーはこの単純な機動を取るジオキャリバーMD900の後ろを取ろうと推力を上げ、喰らい付いてきた。

しかし、推力の点では僅かながらジオキャリバーMD900がジオセイバーよりも上回っていた。

ジオセイバーがジョディを有効射程距離に収める為には数秒間、最大推力で直進移動するしかなかったのである。

「ジョディ、シミュレーターを一時停止させて下さい」

突然声をあげたのはナガセだった。

突然の大声に皆が立ち上がった中、ナガセはシミュレーターのコンソールを操作し、表示された数値を食い入るように見ていた。

「みんな見てみて!」

そこにはおよそ信じがたい値が表示されていた……

対決の日

それから一週間後、ついに合同演習の日がやってきた。

ダンデリオン恒星系第12惑星アルヴィン軌道上にある航宙機演習場ではU.G.S.Fラベンダー・フリート、そしてボスコニア国防軍第7航宙機師団の母艦エリンが対峙している。

軌道上のステーションでは双方のパイロットと司令官が集まり、演習に当たって建前上の挨拶を済ませようとしていた

「やっぱり……」

カケルは歯軋りをした。

ボスコニア国防軍が送ってきた4人のパイロットはかつて街でジョディを罵倒してきたボスコニアンであった。

純血種のボスコニアンらしく、体格はカケルやジョディよりも一回りも二回りも大きく、背丈はハミルトン司令に届くかもしれない。

その一方で身体のラインは女性的でしなやかに洗練されており、さながらプロのアスリートを思わせる風格がある。

◆

その面々の中には一人、初めてみる顔があった。

事前に調べた情報が正しければ、この航空団の団長だったはずだ。

「私がボスコニア国防軍第7航宙機師団・第4航空団のクリス・アーウィン大尉だ。

ハミルトン司令官には我が軍の不躾な申し出に応じてくれた事を感謝する」

4人とは打って違って、紳士的な挨拶にメイプル小隊の4人は驚いた。

「こちらも良い訓練の機会だと思って感謝している」

僅かに笑みをこぼしながらハミルトン司令は答えた。

カケルは訝しがったが、何事も無く、むしろ楽しみにしていたかのようにハミルトン司令は続けた。

「では、クリス・アーウィン中尉、ルールの再確認を」

「了解した。

演習に用いる戦闘空域はこのアルヴィン軌道ステーションを中心に直系0.05AU(概算距離400,000km)の球体を範囲とする。

実弾は用いずカメラガンによる有効射撃判定を行い、有効判定を受けた者、或いは故障・事故、その他の事態で戦闘を継続できなくなった機体は脱落扱いとし、最終的に全機脱落となった側が敗北、最後まで機体が生存していた側が勝利とする。異存は無いか?」

「こちらとしては問題ない。よろしく頼む」

クリスの説明に、ハミルトン司令官は極めて事務的に回答した。

◆

「それから、今回の演習に参加するレイピア小隊のメンバーを紹介しよう。

レイピア1のキトリ、レイピア2のサラ、レイピア3のユカリ、レイピア4のロビンだ」

クリスが呼ぶと、四人が一斉に背筋を正した。

あの四人の名前か……

カケルは四人の名前を心の中で反芻した。

(奴らには、絶対に負けられない!)

カケルやジョディは勿論、ナガセにミィニャ、ケインも心の中でそう強く思った。

アルヴィン軌道ステーションのカタパルトデッキの右サイドにはカケル達メイプル小隊のジオキャリバーMD900と、左サイドにはレイピア小隊のジオセイバーがスタンバイしている。

互いに発進準備が着々と進められていった。

「メイプル1、電子装備自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「メイプル2、兵装管理システム自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「メイプル3、アビオニクス及びジェネレーター自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「メイプル4、生命維持装置自己診断プログラム動作状況チェック」

『チェック!』

「発進準備完了」

『発進準備完了!』

「メイプル小隊、スタンディングバイ!」

「各機発進、教練戦闘開始!」

ハミルトン司令官の号令と共に、両者の期待が漆黒の空間へと吸い込まれていった。

◆

「全機プランAで行くよ!密集形態でENDフィールドを展開、各機の展開したフィールドでレイヤーを形成!」

「ラジャー!」

「了解!」

「はい!」

「まかせて!」

密集形態を組んだジオキャリバーMD900からは分厚いENDフィールドのレイヤーが展開されるとほぼ同時に、レイピア小隊のジオセイバーは攻撃を始めるが、戦況診断コンピューターが弾いた答えは無効であった。

バラバラに撃たれた弾は全て分厚いENDフィールドで防がれてしまうという判断が下されたのだ。

「泣き虫ジョディ!守ることばっかり得意になって!」

サラは声を荒げると、編隊から突出し一気にメイプル小隊に追いすがる。

「よせ、編隊飛行を維持しろ。各機私に続け、サラを援護する!」

キトリの指示の下、ユカリとロビンのジオセイバーも サラのジオセイバーに追従した。

こうして、完全にメイプル小隊の後部に第1小隊が喰らいつく形になった。

「レイピアが追ってくるよ!」

ケインの報告を聞くが早く、カケルは指示を出す。

「全機プランB!縦列形態でENDフィールドを維持!推力を最大出力へ、目標は3時方向の廃棄カタパルトヤード!」

3時方向には、2500年頃、ボスコニア国防軍が創設されて間もない頃に作られた巨大なカタパルトヤードがあった。

全長数10キロメートルにも及び、その巨大な直線状のパイプがカタパルトとして航宙機を各地へとワープさせていたと言う。

その、航宙機が一機入り込めるかどうかという程度のパイプへと、メイプル小隊のジオキャリバーは次々と飛び込んでいった。

「ふん、そんなところに逃げ込んだところで……!」

◆

キトリは勝利を確信した。

相手は実力差から勝負を放棄したのだと。

しかし、ジオキャリバーをジオセイバーの有効射程距離に収めるには、更に加速が必要だった。

レイピア小隊は一斉にジオセイバーの推力を最大まで引き上げる。

「こちらミィニャ!もうじき敵が追いついてくるよ!」

「こちらナガセ、これ以上は狭くて速度を上げきれない、限界です!」

狭いカタパルト・パイプで襲い掛かる第レイピア小隊から距離を引き離すのはメイプル小隊にとって至難の業だった。

そして、この技術についてはレイピア小隊に一日の長があった。

「これで終わりだジョディ!」

キトリがトリガーに手をかけた時だった。

「全機、プランC、行くぞ!」

カケルが叫んだ瞬間、ロビンのジオセイバーの反応を示すシグナルがロストした。

「!?」

クリスは困惑した。

壁面との接触事故を起こしたのか?

しかし、百戦錬磨のロビンがそんな失敗をするとは思えない。

では、一体……

ビーッビーッ!

アラートが二回鳴る。

それはキトリに続いて飛行していたロビンの機体ロストを知らせるものだった。

(この狭い空間で……まさかそういう事では……しまった!)

クリスが答えを出した瞬間、ユカリのジオセイバーは見えない壁に叩きつけられ、機首を激しく捻じ曲げた。

ショックアブソーバーが作動し、ユカリの身体をガードすると共に、対衝撃バッグがコクピット内で展開される。

「そういうことか――!キトリ、サラ、今すぐ減速して!」

クリスが叫ぶ。

メイプル小隊は追いすがるレイピア小隊に対して、ENDフィールドをDサーフェス(物理障壁)として後方に多重展開し、レイピア小隊のジオキャリバーに衝突させていたのだ。

◆

「やったか!?」

カケルは勝利の可能性を感じ取っていた。

ここまでメイプル小隊からの脱落は無し、そしてレイピア小隊の機体は2機脱落した。

5対2、性能差で勝るジオセイバーに勝つにはこれしかない作戦だった。

残るは2機、しかし2機はパイプラインを疾走するメイプル小隊から遠ざかっていく。

速度を落とし、距離を取ったのだ。

この時、メイプル小隊の全員に同じ危機感がよぎった。

(この作戦は既に見破られている)

ジオセイバー4機に勝つにはこのパイプライン上で敵機を全てDサーフェスに衝突させ、勝つしかなかった。

これが通用しなくなった今、このままパイプラインを抜け、残り2機のジオセイバーとドッグファイトで戦うしかない。

数の上ではこちらが有利だが、操縦技術や機体性能では向こうが圧倒的に上だ。

(どう戦う?どうやって?)

カケルは思案を巡らせなるうちにも、メイプル小隊はパイプラインを抜けた。

「全機密集隊形!一組になって残り2機を落とす!」

カケルは震える声で叫ぶ。

(もしかしたら……負けるかもしれない)

そんな感情が声から漏れだしていた。

やがて、遅れてパイプラインから抜け出した2機のジオセイバーが姿を表した。

コクピットのモニター上には【レイピア1:キトリ】【レイピア2:サラ】と表示されている。

そして驚く事に、2機1組で来るかと思ったレイピア小隊は上下に分れ、メイプル小隊の直上と直下に回り込んできた。

2方向からの攻撃でこちらを混乱させようとしている事がすぐに分かった。

(このままでは、順番に狙い撃ちされてしまう!)

カケルの判断は早かった。

「全機二手に分かれて!ケイン、ミィニャ、ナガセは左へ!僕とジョディは右へそれぞれ旋回!」

カケルは素早く操縦桿を右に倒し、ハイGターンを取る。

――その横には、まだ直線コースのままゆっくりと飛ぶジョディのジオキャリバーが見えた。

「……え、旋回?どうしてカケルがこっちに急接近してきて……?」

混乱する意識の中、ジョディは操縦桿を倒さず呆然としていた。

「ジョディ!旋回するんだ!速度を上げて、急いで!」

カケルが叫んだ瞬間、コクピットにグシャリと不愉快な音が鳴り響き、激しい衝撃がカケルを襲った。

それはジョディも同様だった。

カケルのジオキャリバーの機首はジョディのジオキャリバーの胴体に深々と刺さっていた。

この速度での衝突で爆発しなかったのが奇跡だった。

「カケル!」「ジョディ!」

ケイン達が意識をカケルに向ける。

その一瞬の先をキトリ達は見逃さなかった。

突然の事態に狼狽する3人の機体には、レイピア小隊の2機から放たれた攻撃の有効判定を示すアラームが鳴り響いていた……

◆

演習の結果は惨敗だった。

Dサーフェスを使い相手を物理的に行動不能にするという秘策も通じず、更にはジョディの操縦ミスでカケルとジョディのジオキャリバーMD900は全損し、予備機の手配をする為にスコールは奔走しなければならなくなった。

意気揚々と自慢げにアルヴィン軌道ステーションを去って行くレイピア小隊とは対照的に、負傷し、意識を失ったカケルとジョディはジオキャリバーから回収され、惑星ダンデリオンⅢの軍病院へと搬送されていくのを、ケイン、ミィニャ、ナガセは黙って見守るしかなかった。

「もう、私達、終わっちゃうのかな……」

ミィニャが瞳に涙を浮かべてうなだれていた。

「……前からおかしかったんだよ、ジョディの様子……みんなも気付いてたと思うけど」

ケインが小さな声で呟いた。

「ジョディのせいにするの!?」

ミィニャがケインに掴みかかる。

「皆やめて!」

普段無口なナガセが二人の間に大声で割って入った。

「経緯はどうあれ、今は二人の回復を待ちましょう……」

ナガセの言葉に、ケインもミィニャも黙るしかなかった……

◆

その夜、カケルは軍病院の病室で目を覚ました。

「ここは……」

カケルは辺りを見回すと、そこが病院である事、そしてあの演習の結果をおおよそ察し、落胆した。

「皆来て!カケルが目を覚ましたよ!」

聞きなれた声が間近で聞こえた。

聞こえた方へ目をやると、そこにはミィニャがいた。

廊下を走る音と共に病室へケイン、ナガセがやってきた。

「良かった……目を覚まして……」

ケインが駆け寄る。

「隊長、目が覚めたんですね。

幸い傷は浅いそうです……その、演習では負けてしまいましたが……すみません。

私達が至らないばかりに……」

ナガセが静かな声で状況を伝える。

「そうだったんだ……そうだ、ジョディは!?」

カケルは身体を起こすが、全身に打撲を負ったせいか、体中に走る激痛に顔をしかめた。

「カケル……ジョディは軽症ですぐ病院を出ましたが……」

ミィニャがそう言いかけると、周りの皆が黙り込んだ。

「ジョディは……ジョディは今回の事故の責任は私にあると言って……」

ナガセがそこまで言いかけると、カケルは無理やりベッドから下り、周りの目も気にせず着替えを始めた。

「た、隊長!?」

ナガセが驚きの声を上げる。

「ダメだよカケル!」

ミィニャがカケルの肩に手をやり止めようとした。

「ジョディのせいなんかじゃない。

僕が悪かったんだ。

作戦は稚拙だったし、ジョディの気持ちを全然判っていないまま、何も出来なかった僕が!」

3人の制止を振り切り、カケルは軌道エレベーターへ向かい、そのままダンデリオンⅢの軌道ステーションへと向かった。

決意(1)

軌道ステーションの司令室ではハミルトン指令はカケルに一枚のプリントを見せていた。

「これって……ジョディの……」

「1時間前、ジョディ・ライマー少尉がメイプル小隊の辞任を申し出た。

今回の責任は全て自分にあると言ってな」

「そんな……」

「他人事のような顔をするな、お前はどうするつもりだ?」

上目遣いに、ハミルトン指令はカケルを一瞥した。

「どうって……ジョディがそうなら……」

「お前はメイプル小隊の隊長だ。

上官の判断において、この辞任を却下する事も出来る」

カケルは返す言葉が無い。

「良く考えろ、明日の会議までにだ。いいな?」

ハミルトン指令が腰を起こした時、基地内部用のメッセンジャー・ビジョンが甲高い電子音と共に司令室の机上に浮かび上がった。

そこに映し出された顔の主は、副官、アリス・キサラギだった。

「ごめんなさい、ハミルトン少将。

そちらにダヴェンポート中尉がいたら貸して欲しいんだけど」

アリスは頭を下げ、手を合わせた。

「ああ、今終わったところだから向かわせる……いってこい。」

ハミルトン指令が再びカケルに目線をあわせる。

その表情は先ほどのような険しさはない。

「はい、失礼致します」

◆

申し訳程度の敬礼と共に、カケルは司令室を後にし、アリスの待つ医務エリアへと急いだ。

アリスはハミルトンの副官であると同時に艦の衛生長を兼任していることもあり、普段は艦の治療エリアから衛生科・参謀科・航法科・主計科同時4種の業務を指揮しているからだ。

戦闘も暫くないせいなのか、治療エリアは人もまばらだった。

中央にあるワークスペースでアリスは二人分のティーセットを用意したまま、首をかしげながらタブレット型のデータスワローを操作している。

ときおり、ため息をつきながら、目を細め、時に見開き、何かをつぶやいていた。

長い金髪が時折ゆれる動きも含めて、知性と愛らしさを感じさせる姿は、とてもカケルより10歳以上の年上には見えない。

もっとも、これは口伝えで、実際の年齢は知らずにいたのだが……

「カケル君……見惚れてないでこっちに座りなさい」

ずいぶん前から気づいていたぞと言わんがばかりに、アリスは隣の椅子を指差した。

「は、はい」

突然の指摘に動揺しながらも、カケルは腰を下ろす。

「部下のメンタル状態に気付けないまま演習に臨んだんですって?」

「えっ、それは……」

「冗談、状況はだいたい知っているわ。

隊にいるボスコニアン混血第5世代、ジョディ・ライマーの事で悩んでいるんでしょ」

アリスはそう言いつつティーカップに紅茶を注ぐと、カケルに薦めた

◆

「なんで知ってるんですか……」

「まぁ、この艦の主任軍医にして副官ですから、みんなの事はおよそね」

目をそらし、少し間をおいてからアリスは続けた。

「あの子がずいぶん前から悩んでいたことも知っていたし、かと言って当事者でもない私がこんなことでしゃしゃりでるのもどうかと思ったけど。

ついつい気になっちゃってね」

そう言いながらも、気がつけばアリスのティーカップにはしっかりと花の形をあしらった色とりどりの角砂糖が3つほど沈んでいく様をカケルは確かに見ていた。

もっともアリスは気にするそぶりはまるでないが。

「それで、カケル君……いや、中尉は、ジョディをどう思っているの?」

「えっ?」

「えっ、じゃない。隊にいて欲しいのか、欲しくないのか、そこよ」

「それは……彼女が、いや、ジョディの意思を尊重したいなと」

「あなたね……今の彼女の行動が、ううん、少尉の希望だと思う?

もっというなら、あの子が今の隊を離れて幸せだと思うの?」

◆

アリスは顔をゆがませ、椅子にこしかけたまま、ハイヒールで床を器用に踏み、椅子のキャスターを走らせた。

彼女の椅子はいやな音をたてながら、カケルへと向かう。

もともと近かったアリスの顔が、更にカケルに近づく。

「ねぇ、あなたはジョディと仲良くなってすぐに、彼女の陰口を叩いていた純血ボスコニアンの子達に言ったそうね。

【ジョディは化け物なんかじゃない】って」

「ええと、確かに……」

「その話を聞いて、私は貴方の事をとても頼もしく感じたし、こうも思ったの。

あなたが、もっと早く私達と一緒になっていたら、どんなに良かったかって……

ねぇ、何故ジョディが責められたか、知ってる?」

「それは……ボスコニアンというか、混血第5世代だから……?」

「何故、ボスコニアンが銀河人が混血すると責められるのか、とても不思議よね?

でも、正しくはボスコニアン達が銀河人達と共存を始めた頃からその兆候はあったのよ」

アリスは目を閉じ、口を震えさせながら話を続けた。

「もともとボスコニアンは太古の昔、ある戦闘民族が相次ぐ戦乱に適応するために遺伝子改造を繰り返した。

その結果、性別を失い、知的生命体の持つ感情の大半、そして文化を失い、攻撃的になっていった。

それ故、かつて地球人はボスコニアンを無慈悲な宇宙海賊とか、蛮族だとか、そんな風に呼んでいた頃もあった」

◆

「それは……はい……」

「そんな純血種のボスコニアンも、完全に性別や感情を失った存在では無かった。

同胞へのは勿論、地球人程ではなくとも誰かしらのパートナーと繋がり、お互いの絆を深める事はあったの。

そして、私はそんな中の一人のボスコニアンのパートナーになった事があったわ。

彼女……いえ、彼と言った方が良いかもしれない。

ボスコニアンに性別は無く無性別と言うのが定説だけれども、実際はいち早く成人の身体を手に入れる為に身体構造は女性だけれども、パーソナリティは戦闘に特化する為、男性に近くデザインされただけに過ぎない……

それなのに、この連邦の社会は純血、混血問わずボスコニアンに、地球人の女性としての振る舞いを強要してしまう事が度々ある……」

アリスはそう言うと、紅茶をかるくすすった。

角砂糖を6つも入れた紅茶は随分と甘いのではないだろうかと、カケルは一瞬考えたがその事には触れない事にした。

「女性としてではなく、男性のパーソナリティを持ちながら、銀河人女性と同じ振舞いを強いられた純血ボスコニアンにとっては、女性としての身体を持ちながら、ありのままのパーソナリティも女性であり、地球人主体の社会に同化していける混血種は憎しみの対象でしかないの」

アリスのティーカップはいつの間にか空になっていた。

◆

「私のパートナーも同じ悩みを抱えていた。

外見は女性、けれどもパーソナリティは男性に近い傾向を持つ彼は、勇猛さでこれに勝る者無しと言われるほどのな航宙機パイロットで、地球人の仲間達とも打ち解けていた。

でも、違いは埋めれらなかった」

「埋められなかったとはどういう意味ですか?」

「ある日ね、あの人ったら、他の隊の人たちと、成績を競って賭けをしたの。

どちらがより多く敵を落としてくるかって。

そして見事に白星をあげたわ。

その祝いの席で相手と共に乾杯を交わした後、悲劇は起きた。

「相手の部隊長は彼に言ってしまったのよ。

【もっと女らしくなれ】って、そして女性用ドレスを仕立てている店の画像を、データスワローに表示させて、それを彼に見せてしまった……」

「それは……!」

カケルは不意に身構えていた。

「その一言が彼のプライドを傷つけたんでしょうね、自分は地球の女ではないと叫び、相手と激しく罵り合い、ついには乱闘になった。

そして、乱闘の中であの人は他の隊員が振り下ろしたワインボトルで殴られて、あっけなく死んじゃったわ。

毎日、敵の艦を沈めていたエースなのに、本当にあっけない物」

アリスは遠くを眺めるような目で吐き捨てた

「……」

◆

「私はうんと怒ったし、うんと泣いた。

軍の司法将校にも告発状を送った。

でも、お互いの対立を煽るようなスキャンダルは表に出来ないって、なんの発表もなく、それぞれの部隊が謹慎させられただけだった。

エースのお葬式も、私一人しかいなかった」

「そんな……ボスコニアンでも地球人でも同じ仲間でしょう。

それなのにそんな事をするなんて!」

カケルは身を少し乗り出した。

「そうね、あり得ないと思うでしょうけど、でも軍はなるべくこの事を問題にせず、隠す選択肢を取ったのよ。

あの人はのパーソナリティはあくまでボスコニアンだったけれども、それを否定されたまま死んでしまった。

ジョディのパーソナリティが男性なのか、女性なのかは分からないけれども、性別の選択権はあくまで本人にある。

けれども純血のボスコニアン達からはそれが裏切りのように移り、一方で銀河人からすれば生粋の地球人ではなくボスコニアンと看做されてはいるけれど、自分がボスコニアンとも地球人とも言えない状態できっと苦しんでいる。

そして……このままだと、ジョディは一人になってしまう。

きっとジョディも本当は今の部隊に居たいと思っているけれども」

アリスは二杯目の紅茶を注ぎながら言った。

◆

「もうわかったでしょう。

あの子達は帰属する先がないの。

ボスコニアンであってそうではないし、かといって完全な地球人としても振舞えない。

あの子達はあの子達らしく生きて行きたいのに、周りがそれを許さない。

誰か信頼できる仲間達がなければ生きていけないのよ」

カケルも気づいていた。

本当なら、ジョディと、そして他の隊員とも、誰一人とも離れたくはなかった。

今、結成されたばかりながらも、共に飛ぶ仲間達は何物にも換えがたいものだった。

「そんなの……寂しすぎる。

地球人として生きたくても生きられなくて、ボスコニアンとして生きたくても生きられないなんて」

「だから放っておけなかったし、責められているジョディを守ろうとした。そうでしょう?

ダヴェンポート中尉」

「はい……」

「それは、今も変わってない?」

「変わってはいないです。僕は……少尉を、いえ、ジョディを失いたくないです」

「それは、ジョディを引き止めてくるっていう事?」

「はい」

「それじゃあキマリね。

放っておけないって事、伝えてきて?」

言い終わる前に、カケルは立ち上がった。

「紅茶、ご馳走様でした。いってきます!」

医療ステーションの自動ドアが開く音がした。

前編・了

設定資料CG・ボーナスコミック入りのフルバージョンを読みたい方は

下記リンクの同人誌をご購入の上、お楽しみ下さい